1. 概要

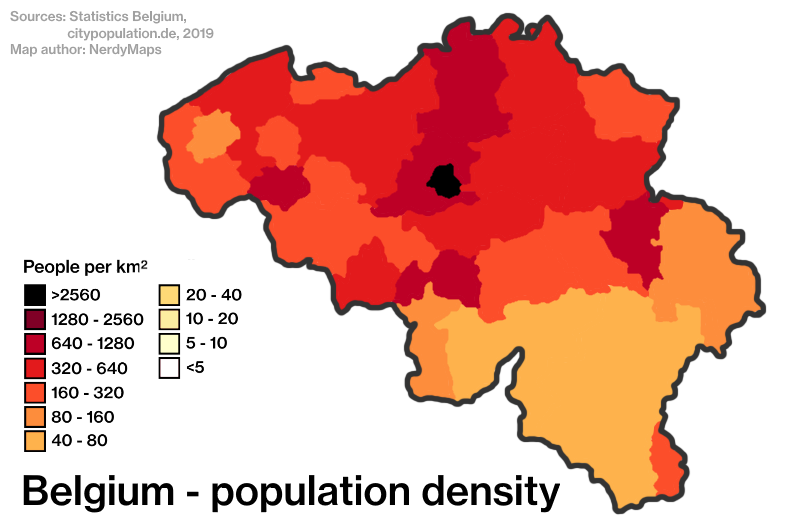

ベルギー王国(ベルギーおうこく、Koninkrijk Belgiëコーニンクレイク・ベルヒエオランダ語、Royaume de Belgiqueロワイヨーム・ド・ベルジックフランス語、Königreich Belgienケーニヒライヒ・ベルギエンドイツ語)、通称ベルギーは、西ヨーロッパに位置する連邦立憲君主制国家である。隣国のオランダ、ルクセンブルクと合わせてベネルクスと呼ばれる。首都ブリュッセルは、欧州連合(EU)の主要機関の多くが置かれているため「EUの首都」とも称され、その通信・金融網はヨーロッパを越えて地球規模に及んでいる。憲法上の首都は、19の基礎自治体から構成されるブリュッセル首都圏の自治体の一つ、ブリュッセル市である。面積は約3.07 万 km2、人口は約1,170万人を超え、人口密度は383人/km²であり、世界で22番目、ヨーロッパでは6番目に人口密度が高い国である。主要都市には、首都ブリュッセルに加え、アントワープ、ヘント、シャルルロワ、リエージュ、ブルッヘ、ナミュール、ルーヴェンなどがある。

ベルギーは、19世紀にネーデルラント連合王国から独立した国家であり、歴史的にはヨーロッパの戦場として知られてきた。国内は主に、オランダ語(フラマン語)が公用語の北部フランデレン地域と、フランス語が公用語の南部ワロン地域に分けられ、東部には小規模ながらドイツ語共同体も存在する。この言語と文化の多様性は、ベルギーの複雑な政治構造と連邦制の背景となっており、民主主義の発展と人権保障の観点から注目されるべき点が多い。建国以来の単一国家体制は、言語間の対立(いわゆる「言語戦争」)を経て、1993年に連邦制へ移行した。この移行は、各地域の自治権を尊重しつつ、国内の調和を図る試みであったが、地域間の経済格差や政治文化の違いは依然として現代ベルギーの課題となっている。

経済的には、ベルギーは高度に発展した高所得国であり、工業化を早期に達成した国の一つである。サービス産業が経済の中心であり、特に貿易と国際機関の存在が経済に大きく貢献している。欧州連合の創設メンバー国として、ベルギー、特に首都ブリュッセルは、EUの事実上の首都機能を果たし、欧州委員会、欧州連合理事会、欧州理事会の公式本部、欧州議会の議席の一つが置かれている。また、北大西洋条約機構(NATO)本部をはじめとする多くの国際機関の拠点ともなっている。

社会的には、ベルギーは多文化共生を目指す一方、移民の社会統合や地域間の不平等といった課題に直面している。教育制度や社会保障制度は充実しているが、言語共同体による差異も見られる。人権意識は高く、同性婚や安楽死を早期に合法化するなど、社会自由主義的な側面が強い。しかし、植民地支配の歴史(特にコンゴ自由国における非人道的行為)は、ベルギー社会が向き合うべき負の遺産であり、その影響は今日においても議論の対象となっている。環境問題への取り組みも進められており、持続可能な開発に向けた政策が模索されている。

2. 国号

ベルギーの正式名称は、

- Koninkrijk Belgiëコーニンクレイク・ベルヒエオランダ語

- Royaume de Belgiqueロワイヨーム・ド・ベルジックフランス語

- Königreich Belgienケーニヒライヒ・ベルギエンドイツ語

である。

日本語での公式表記は「ベルギー王国」であり、一般的には「ベルギー」と呼称される。漢字による当て字では「白耳義」と表記され、「白」と略されることもある。この日本語名は、江戸時代にオランダ商人を通じて伝わったオランダ語の国名「Belgiëベルヒエオランダ語」の音に基づいているとされる。

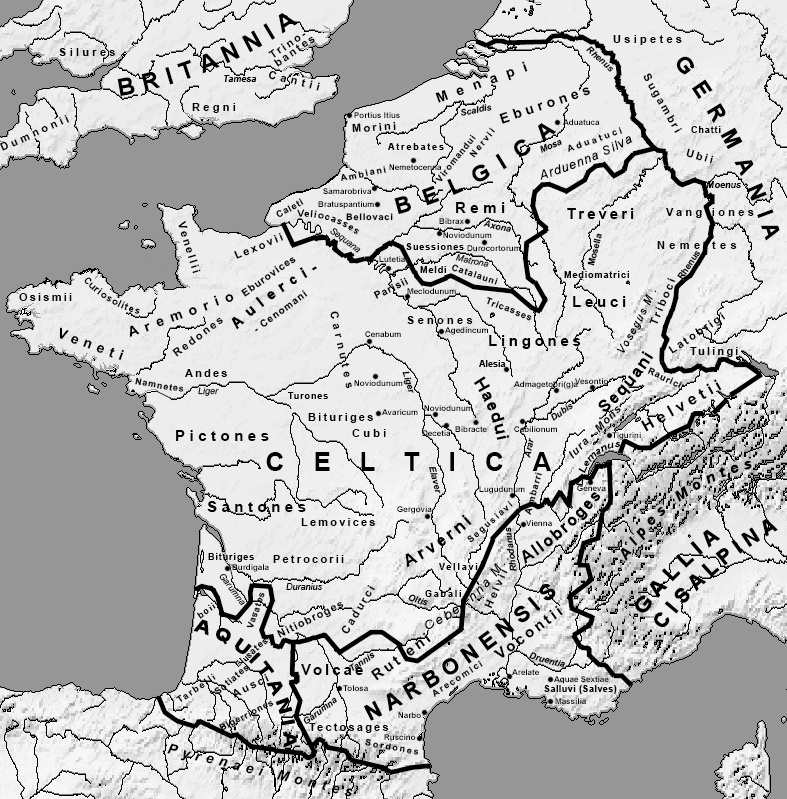

「ベルギー」という名称は、古代ローマ時代にこの地域、すなわち現在のフランス北東部からベルギー、オランダ南部にかけてのガリア北東部に居住していたケルト系またはゲルマン系の部族集団「ベルガエ人(Belgaeベルガエラテン語)」に由来する。ガイウス・ユリウス・カエサルが著した『ガリア戦記』の中で、この地域とそこに住む人々について言及しており、カエサルはベルガエ人を「ガリアで最も勇敢な人々」と記している。ローマ帝国はこの地域を「ガリア・ベルギカ(Gallia Belgicaガリア・ベルギカラテン語)」という属州として統治した。その後、この古名「Belgiumベルギウムラテン語」はラテン語の文章でネーデルラント全体を指す雅称として用いられ、1830年の独立時に新国家の名称として正式に採用された。この名称の採用は、新国家の歴史的連続性とアイデンティティを強調する意図があったと考えられる。

3. 歴史

ベルギー地域の歴史は、古代のケルト人やゲルマン人の定住から始まり、ローマ帝国、フランク王国、ブルゴーニュ公国、ハプスブルク家支配を経て、1830年の独立に至るまで、多様な民族と文化が交錯する複雑な変遷を辿ってきた。特に、大国間の緩衝地帯としての地政学的な位置は、ベルギーの歴史に大きな影響を与え、「ヨーロッパの戦場」とも呼ばれるほど数多くの戦乱に見舞われた。独立後は産業革命を推進し経済発展を遂げる一方、言語対立や二度の世界大戦、植民地支配といった困難な課題にも直面し、それらを乗り越えながら現代の連邦国家としての姿を形成してきた。この過程では、民主主義の進展や人権意識の高まりが見られ、社会的弱者や少数派の権利擁護が重要なテーマとなってきた。

3.1. 古代と中世

ベルギー地域における人類の痕跡は旧石器時代にまで遡り、農耕や漁労を営む人々が定住していた。新石器時代には、中央ヨーロッパからの移住者によって牧畜や高度な農耕技術がもたらされ、社会構造が形成され始めた。紀元前6世紀頃にはケルト人がライン川を渡って到来し、鉄器文化や火葬の風習を伝えた。

紀元前57年、ガイウス・ユリウス・カエサル率いるローマ軍がこの地を征服し、『ガリア戦記』においてこの地に住む人々を「ベルガエ人」と総称した。カエサルによれば、ベルガエ人はガリアの最北部に居住し、現在のベルギーよりも広大な地域、パリからライン川に至る範囲に広がっていた。特にカエサルは、現在のフランス最北部に位置する、政治的に有力な一部地域を指してラテン語の「Belgiumベルギウムラテン語」という言葉を具体的に用いた。一方、現在のベルギーと隣接するオランダおよびドイツの一部は、最も北方に位置するベルガエ人、すなわちモリニ族、メナピイ族、ネルウィイ族、ゲルマニ・キスレナニ族、アドゥアトゥキ族の土地に対応する。カエサルはこれらの部族を特に好戦的で経済的に未発達であると見ており、ライン川東方のゲルマン部族の同族であると記述している。これらとは別に、ベルギー南部のアルロン周辺地域は、強力なトレウェリ族の国の一部であり、その領土は現在のルクセンブルクおよびフランスとドイツの近隣地域にまで及んでいた。

カエサルの征服後、「ガリア・ベルギカ」は当初、ベルガエ人やトレウェリ族を含む北ガリアの大部分を覆う広大なローマ属州のラテン名となった。しかし、ライン川下流の国境に近い地域(現在のベルギー東部を含む)は、その後、国境属州「ゲルマニア・インフェリオル」の一部となり、帝国外の隣人と交流を続けた。西ローマ帝国の中央政府が崩壊した当時、ベルギカ属州とゲルマニア属州には、ローマ化された住民と、軍事的・政治的階級を支配するようになったゲルマン語を話すフランク人が混在して居住していた。

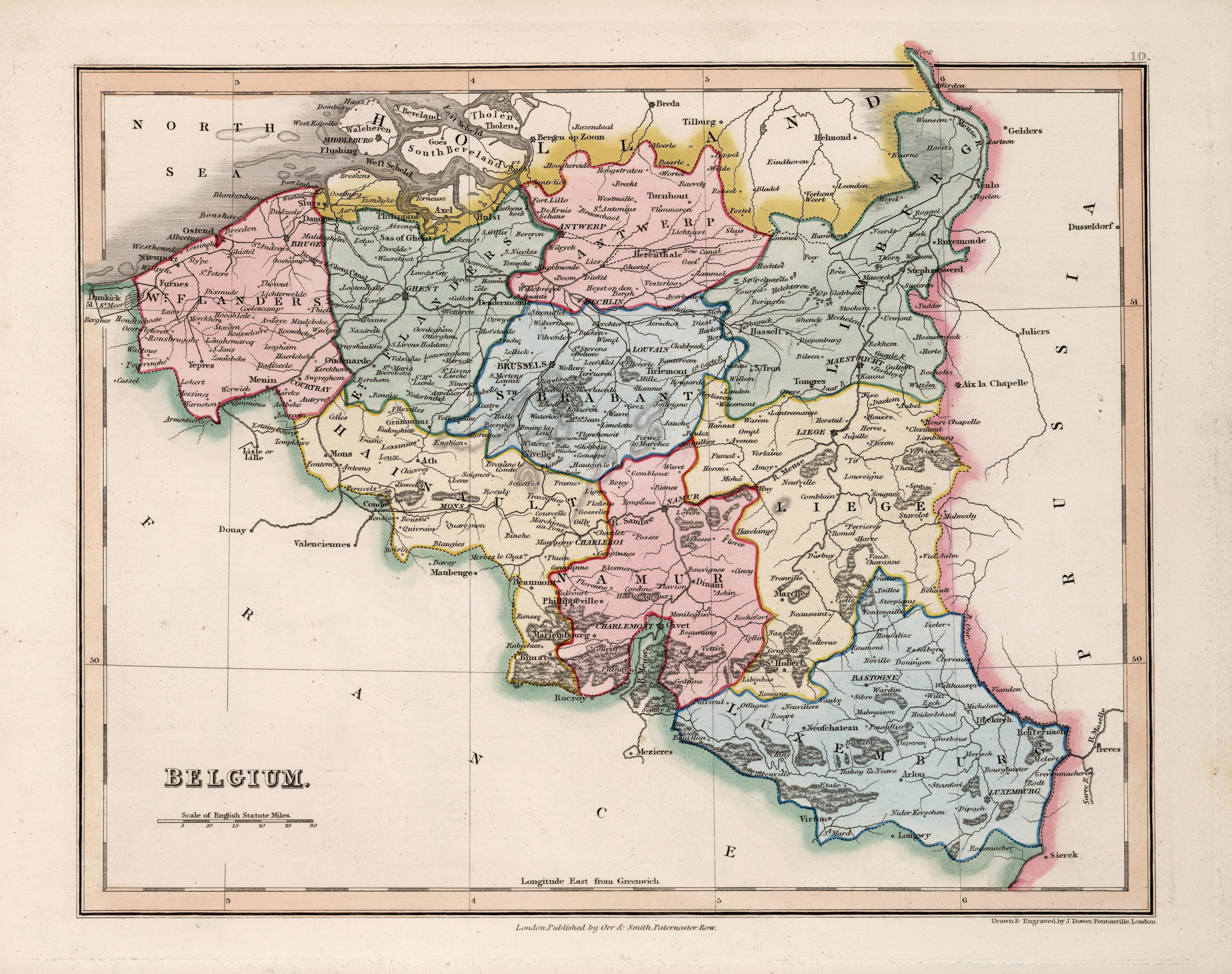

5世紀になると、この地域はフランク族のメロヴィング朝の王たちの支配下に入った。彼らは当初、現在のフランス北部でローマ化された住民を統治する王国を築き、その後他のフランク王国を征服した。8世紀には、フランク王国はカロリング朝によって統治されるようになり、その権力の中枢には現在のベルギー東部が含まれていた。何世紀にもわたり、王国は様々な形で分割されたが、843年のヴェルダン条約はカロリング帝国を3つの王国に分割し、その国境は中世の政治的境界線に永続的な影響を与えた。現在のベルギーの大部分は中部フランク王国(後にロタリンギアとして知られる)に属していたが、スヘルデ川西岸の沿岸部フランドル伯領は、フランスの前身である西フランク王国の最北部となった。870年のメルセン条約では、現在のベルギーの土地は一時的に西フランク王国の一部となったが、880年のリベモン条約により、ロタリンギアは東フランク王国(後の神聖ローマ帝国)の永続的な支配下に置かれた。二つの大王国間の「辺境(マルク)」沿いの領地や司教区は、互いに重要な結びつきを維持した。例えば、フランドル伯領はスヘルデ川を越えて神聖ローマ帝国に拡大し、いくつかの時代にはエノー伯領と同じ領主によって統治された。

13世紀から14世紀にかけて、特にフランドル伯領では毛織物産業と商業が隆盛を極め、ヨーロッパで最も裕福な地域の一つとなった。この繁栄は、フランドルとフランス王との間の紛争において重要な役割を果たした。有名なのは、1302年の金拍車の戦いでフランドルの民兵が強力な騎士軍に対して奇襲的な勝利を収めたことであるが、フランスは間もなく反抗的な州の支配を回復した。

中世盛期には、ブルッヘ、ヘント、イーペルなどの都市が毛織物工業と貿易で繁栄し、ハンザ同盟の主要拠点としても機能した。これらの都市では市民階級が力を持ち、領主に対して自治権を要求する動きが活発化した。特にフランドル伯領では、市民とフランス王権との間で激しい対立が繰り返され、1302年の金拍車の戦いではフランドル市民軍がフランス騎士軍を破るという歴史的勝利を収めた。この出来事は、ベルギーにおける市民意識と地方自立の象徴として記憶されている。

3.2. ブルゴーニュ領およびハプスブルク領ネーデルラント

14世紀末から15世紀にかけて、フランスのヴァロワ家の分家であるブルゴーニュ公国がネーデルラント地域の大部分を支配下に置いた。フィリップ善良公(在位:1419年 - 1467年)の時代には、巧みな外交と婚姻政策によって、現在のベルギー、オランダ、ルクセンブルクにあたる地域がブルゴーニュ公の支配下に統合され、「ブルゴーニュ領ネーデルラント」が形成された。「ブルゴーニュ」と「フランドル」は、ブルゴーニュ領ネーデルラントの最初の一般的な名称であり、これは後のオーストリア領ネーデルラント、そして現代ベルギーの前身となった。この統一は、二つの王国(フランス王国と神聖ローマ帝国)にまたがるものであったが、地域に経済的・政治的安定をもたらし、さらなる繁栄と芸術創造の隆盛につながった。ブルッヘやヘント、ブリュッセル、アントウェルペンといった都市は、毛織物工業、金融、国際貿易の中心地として栄え、初期フランドル派の絵画(ヤン・ファン・エイク、ロヒール・ファン・デル・ウェイデンなど)に代表される北方ルネサンス文化が開花した。

1477年、ブルゴーニュ公シャルル豪胆公がナンシーの戦いで戦死すると、ブルゴーニュ公国の男子継承者が途絶えた。シャルルの娘マリー・ド・ブルゴーニュは、ハプスブルク家のマクシミリアン大公(後の神聖ローマ皇帝)と結婚し、ネーデルラントの支配権はハプスブルク家に移った。ベルギーで生まれたハプスブルク家の皇帝カール5世は、ブルゴーニュ家の相続人であると同時に、オーストリアのハプスブルク家、カスティーリャ王国、アラゴン王国の王家の相続人でもあった。1549年の国事勅書により、彼は17州に対し、単なる一時的な同君連合ではなく、安定した実体としての正統性を与えた。また、彼はこれらのネーデルラント諸州のリエージュ司教領に対する影響力を増大させたが、リエージュ司教領は広大な半独立の飛び地として存続し続けた。カール5世の治世下でネーデルラント17州は経済的・文化的に繁栄の頂点を迎えたが、同時に宗教改革の波が押し寄せ、プロテスタント勢力が拡大した。

3.3. スペイン領およびオーストリア領ネーデルラント

八十年戦争(1568年 - 1648年)は、ネーデルラントで人気を博していたプロテスタントに対するスペイン政府の政策によって引き起こされた。反乱を起こした北部の北部七州(ラテン語でBelgica Foederataベルギカ・フォエデラータラテン語、「連合ネーデルラント」)は、最終的に南ネーデルラント(ラテン語でBelgica Regiaベルギカ・レギアラテン語、「王領ネーデルラント」)から分離した。南部は、スペイン・ハプスブルク家(スペイン領ネーデルラント)とオーストリア・ハプスブルク家(オーストリア領ネーデルラント)によって相次いで統治され、現在のベルギーの大部分を構成した。ここは、17世紀から18世紀にかけてフランスが関与するいくつかの長期にわたる紛争の舞台となり、仏蘭戦争(1672年 - 1678年)、大同盟戦争(1688年 - 1697年)、スペイン継承戦争(1701年 - 1714年)、そしてオーストリア継承戦争(1740年 - 1748年)の一部が含まれる。

16世紀後半、カール5世からネーデルラントの支配権を継承した息子のフェリペ2世は、カトリック擁護の立場からプロテスタントを厳しく弾圧した。これに対し、ネーデルラント諸州は八十年戦争(1568年 - 1648年)と呼ばれる独立戦争を開始した。戦争の結果、北部の7州はネーデルラント連邦共和国(オランダ)として事実上独立を達成したが、南部の10州(現在のベルギーとルクセンブルクにほぼ相当)はスペインの支配下に留まり、「スペイン領ネーデルラント」と呼ばれた。この時代、アントウェルペンはプロテスタント商人の流出とスヘルデ川封鎖により国際貿易港としての地位を失い、経済的にも停滞期に入った。

1713年のユトレヒト条約により、スペイン領ネーデルラントはオーストリア・ハプスブルク家に割譲され、「オーストリア領ネーデルラント」となった。オーストリア統治下では、一定の自治権が認められ、経済復興の兆しも見られたが、啓蒙専制君主ヨーゼフ2世による急進的な中央集権化政策は、地域の伝統や特権を重視する人々の反発を招いた。1789年にはブラバント革命が勃発し、短命ながらベルギー合衆国が建国された。この革命は、後のベルギー独立運動の先駆けとなった。

3.4. フランス革命とネーデルラント連合王国

1794年のフランス革命戦争の諸戦役の後、ネーデルラント(ハプスブルク家の名目上の支配下になかった領土、例えばリエージュ司教領を含む)はフランス第一共和政に併合され、この地域におけるオーストリアの支配は終焉を迎えた。フランス第一帝政の解体と、ワーテルローの戦いでの敗北に続くナポレオンの退位の後、1814年から1815年にかけてのウィーン会議はネーデルラント連合王国を創設した。この緩衝国は、ヨーロッパの主要大国間に位置し、旧オランダ共和国、旧オーストリア領ネーデルラント、旧リエージュ司教領の領土を、オラニエ公ウィレム1世の下に統合した。

フランス革命の影響はベルギー地域にも及び、1794年にはフランス革命軍によって占領され、翌1795年にはフランスに併合された。フランス統治下では、行政制度の近代化やメートル法の導入などが行われたが、同時に徴兵制や反教会政策に対する不満も高まった。

ナポレオン失脚後、1815年のウィーン会議により、ベルギー地域はオランダ(旧ネーデルラント連邦共和国)と共にネーデルラント連合王国として再編された。これは、フランスの再膨張を防ぐための緩衝国としての役割を期待されたものであった。しかし、オランダ国王ウィレム1世による中央集権的な統治、プロテスタント優遇政策、オランダ語の公用語化といった政策は、カトリック教徒が多く、フランス語を主要言語とするベルギー地域の住民の強い反発を招いた。特に、経済政策における北部(オランダ)偏重や、議会における代表者数の不均衡は、ベルギー地域の不満を増幅させた。

3.5. 独立と発展(19世紀)

1830年、ベルギー独立革命が起こり、南部諸州はオランダから再分離し、ベルギー臨時政府およびベルギー国民会議の下で、カトリック的かつブルジョワ的で、公用語をフランス語とし、中立を標榜する独立ベルギーが設立された。1831年7月21日にレオポルド1世が国王に即位して以来(現在はベルギーの建国記念日として祝われる)、ベルギーは立憲君主制および議会制民主主義国家となり、ナポレオン法典に基づく世俗主義的な憲法を採用した。当初、選挙権は制限されていたが、1893年のゼネスト(1919年まで複数投票制)の後、男子普通選挙が導入され、1949年には女子にも選挙権が認められた。

19世紀の主要政党は、カトリック党と自由党であり、19世紀末にはベルギー労働党が登場した。フランス語は当初、特にオランダ君主制の拒絶後、貴族やブルジョワジーによって使用される公用語であった。オランダ語がその地位を回復し始めると、フランス語は徐々にその優位性を失っていった。この承認は1898年に公式なものとなり、1967年には議会が憲法のオランダ語版を承認した。

1885年のベルリン会議は、コンゴ自由国の支配権を国王レオポルド2世の私有地として割譲した。1900年頃から、レオポルド2世の下でのコンゴ住民に対する極端かつ野蛮な扱いに国際的な懸念が高まった。レオポルド2世にとってコンゴは主に象牙とゴム生産からの収入源であった。多くのコンゴ人が、象牙とゴムの生産ノルマを達成できなかったためにレオポルドの代理人によって殺害された。1908年、この国際的な非難により、ベルギー国家は植民地の統治責任を引き継ぎ、以後「ベルギー領コンゴ」と呼ばれるようになった。1919年のベルギーの委員会は、コンゴの人口が1879年の半分になったと推定した。

1830年8月、ブリュッセルでオペラ『ポルティチの唖娘』の上演をきっかけに、ネーデルラント連合王国に対する不満が爆発し、ベルギー独立革命が勃発した。自由主義者とカトリック勢力が連携し、独立を宣言した。列強の承認のもと、1831年にザクセン=コーブルク=ゴータ家のレオポルド1世を国王に迎え、立憲君主制国家ベルギーが誕生した。新憲法は、議会制民主主義、権力分立、国民の諸権利を保障するなど、当時としては極めて自由主義的な内容であり、その後のヨーロッパ各国の憲法に影響を与えた。

19世紀のベルギーは、大陸ヨーロッパで最も早く産業革命を経験した国の一つであった。豊富な石炭資源を背景に、南部のワロン地域を中心に製鉄、機械、化学工業などが発展し、鉄道網も急速に整備された。この経済発展は、一方で労働者階級の劣悪な労働条件や貧困といった社会問題も生み出し、労働運動や社会主義思想が台頭した。1893年には、ゼネストの結果、財産制限のない男子普通選挙(ただし複数投票制)が導入された。

また、独立当初はフランス語が唯一の公用語であったため、人口の多数を占めるオランダ語(フラマン語)話者の不満が高まり、フランデレン運動と呼ばれる言語・文化運動が活発化した。これは、教育や行政におけるオランダ語の地位向上を目指すものであり、19世紀末にはオランダ語も公用語として認められるようになったが、言語問題は20世紀以降もベルギーの重要な政治課題として残った。

植民地政策においては、国王レオポルド2世が私的にコンゴ自由国(現在のコンゴ民主共和国)を領有し、ゴムや象牙の収奪のために現地住民に対して極めて残虐な搾取を行った。この非人道的な統治は国際的な非難を浴び、1908年にコンゴはベルギー国家の植民地(ベルギー領コンゴ)となった。コンゴにおける残虐行為は、ベルギーの歴史における暗部として、今日においても批判と検証の対象となっている。

3.6. 二度の世界大戦と戦後

20世紀前半、ベルギーは二度にわたる世界大戦でドイツによる侵攻と占領を経験し、国土は荒廃し、国民は多大な犠牲を強いられた。しかし、同時に国民の抵抗運動も活発に行われ、連合国軍による解放後は、戦後復興と新たな国際秩序の形成に積極的に関与していく。

3.6.1. 第一次世界大戦

1914年8月、第一次世界大戦が勃発すると、ドイツはフランス攻撃のためのシュリーフェン・プランの一環として、中立国ベルギーに侵攻した。ベルギーは国王アルベール1世の指導のもと、果敢に抵抗したが、国土の大部分はドイツ軍に占領された。戦争初期の数ヶ月は、ドイツ軍の残虐行為により「ベルギーのレイプ」として知られる。占領下では、食糧不足や強制労働など過酷な状況が続いたが、一方で地下抵抗運動も展開された。戦争中、ベルギーはドイツ領ルアンダ=ウルンディ(現在のルワンダとブルンジ)を掌握し、1924年には国際連盟から正式に委任統治領として認められた。ヴェルサイユ条約の結果、ベルギーはドイツからオイペン=マルメディ地方を獲得し、これにより国内にドイツ語話者の少数派が生まれることになった。戦争による人的・物的被害は甚大であったが、国民の抵抗精神は高揚し、国家としての一体感を強める結果ともなった。

3.6.2. 第二次世界大戦

1940年5月、ナチス・ドイツは再びベルギーに侵攻し、第二次世界大戦が勃発した。ベルギー軍は抵抗したものの短期間で降伏し、国王レオポルド3世は国内に留まり捕虜となった。政府はロンドンに亡命し、抵抗運動を続けた。ドイツ占領下では、多くのベルギー市民、特にユダヤ人が迫害され、ホロコーストの犠牲となった。その数は40,690人に上り、その半数以上がユダヤ人であった。国内ではレジスタンス運動が活発に行われ、連合国軍の反攻を支援した。1944年9月から1945年2月にかけて、連合国軍によってベルギーは解放された。

戦後、戦争中のレオポルド3世の行動(ドイツへの早期降伏や国内残留)を巡って「国王問題」が発生し、国論を二分する深刻な対立を引き起こした。多くのベルギー人が国王が戦時中にドイツと協力したと考えたため、ゼネストにより国王レオポルド3世は1951年に息子のボードゥアン王子に譲位することを余儀なくされた。この問題は、ベルギー社会における王室のあり方や国民統合について大きな議論を呼んだ。

3.6.3. 冷戦とヨーロッパ統合

第二次世界大ชน後、ベルギーは冷戦体制下で西側陣営の一員として、北大西洋条約機構(NATO)に原加盟国として参加した。また、近隣のオランダ、ルクセンブルクと共にベネルクス三国関税同盟を結成し、経済的な連携を深めた。これが後のヨーロッパ統合の先駆けとなった。

ベルギーは、ヨーロッパ統合プロセスに積極的に関与し、1951年には欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)の設立メンバー国となった。その後、1957年には欧州経済共同体(EEC)および欧州原子力共同体(EURATOM)が設立され、ベルギーはこれらの主要機関(欧州委員会、欧州連合理事会、欧州議会の臨時および委員会セッションなど)をブリュッセルに誘致し、ヨーロッパ統合の中心的な役割を担うことになった。この積極的な関与は、ベルギーの国際的地位を高めるとともに、経済的にも大きな恩恵をもたらした。1990年代初頭には、マルク・デュトルー事件、アンドレ・クールス暗殺事件、ダイオキシン事件、アグスタ汚職事件、カレル・ヴァン・ノッペン殺害事件など、いくつかの大規模な汚職スキャンダルが発生した。

4. 地理

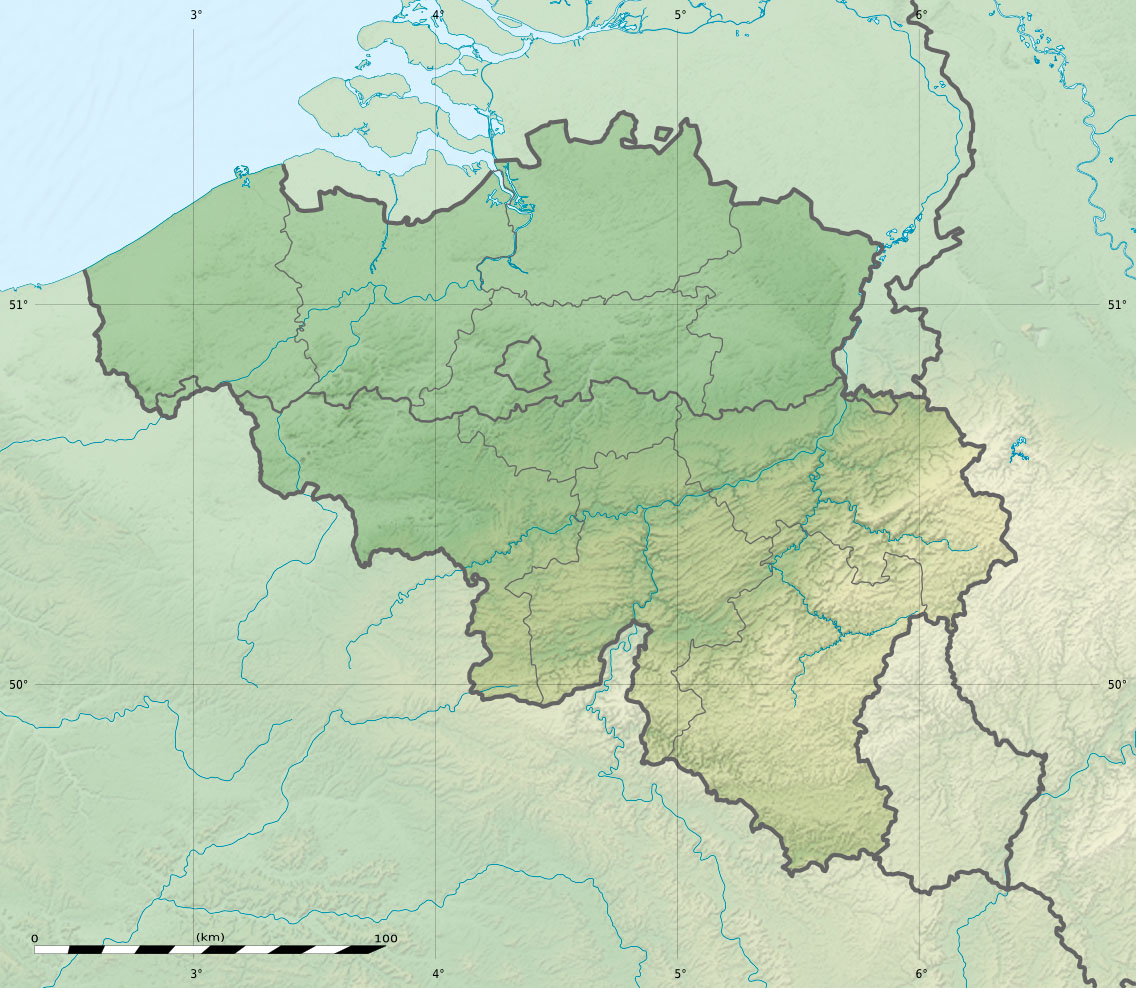

ベルギーはフランス(620 km)、ドイツ(162 kmから167 km)、ルクセンブルク(148 km)、オランダ(450 km)と国境を接している。水域を含む総面積は3.07 万 km2である。2018年以前は、総面積は3.05 万 km2と考えられていた。しかし、2018年に国の統計が測定された際、新しい計算方法が用いられた。以前の計算とは異なり、この計算には海岸から干潮線までの面積が含まれており、国が以前考えられていたよりも160 km2広い面積を持つことが明らかになった。陸地面積のみでは3.05 万 km2である。ベルギーは北緯49度30分から51度30分、東経2度33分から6度24分の間に位置する。

ベルギーには主に3つの地理的地域がある。北西部の海岸平野と中央部の高原は共にアングロ=ベルギー盆地に属し、南東部のアルデンヌ高地はヘルシニア造山帯に属する。パリ盆地はベルギー最南端の小さな第4の地域、ベルギー領ロレーヌに達している。

国土の北西部はフランデレン平野で、北海沿岸には砂丘とポルダー(干拓地)が広がる。中央部はブラバント台地と呼ばれる標高100メートル前後の比較的平坦な地域である。南東部にはアルデンヌ高地が広がり、森林に覆われた丘陵地帯となっている。主要な河川には、フランスに源を発し北海に注ぐスヘルデ川(エスコ川)と、同じくフランスに源を発しオランダで北海に注ぐマース川(ムーズ川)がある。これらの河川は、ベルギーの経済活動や交通において重要な役割を果たしてきた。

4.1. 地形と気候

ベルギーの地形は主に3つの地域に区分される。

# 海岸平野:北西部に位置し、主に砂丘とポルダー(干拓地)からなる。

# 中央台地:内陸に進むと、多くの水路によって灌漑された、緩やかに隆起する滑らかな地形が広がる。肥沃な谷と北東部のカンピーヌ(ケンペン)の砂質平野がある。

# アルデンヌ高地:森林に覆われたアルデンヌの丘陵と台地は、より起伏に富み、岩が多く、洞窟や小さな峡谷がある。西にフランスへ延び、この地域は東にドイツのアイフェル山地とホーエス・フェン高原で繋がっており、そこにあるボトランジュ山(海抜694 m)が国内最高地点である。

ベルギーの気候は、西ヨーロッパの大部分と同様に、四季を通じてかなりの降水量がある西岸海洋性気候(ケッペンの気候区分:Cfb)である。平均気温は1月が最も低く3 °C、7月が最も高く18 °Cである。月平均降水量は2月と4月が54 mmで最も少なく、7月が78 mmで最も多い。2000年から2006年の平均では、日最低気温は7 °C、日最高気温は14 °C、月間降水量は74 mmであり、これらはそれぞれ前世紀の平年値より約1 °C高く、約10 mm多い。

4.2. 環境

ベルギーは高度に工業化され人口密度が高い国であるため、様々な環境問題に直面している。主要な問題としては、重工業や農業、都市部からの排出による水質汚染(特に河川や地下水)、自動車交通や産業活動に起因する大気汚染(粒子状物質、窒素酸化物など)、土壌汚染、生物多様性の損失などが挙げられる。

気候変動の影響も顕著であり、ベルギーでは気温の上昇、熱波の頻発と激化、冬季の降雨量の増加、積雪量の減少が見られる。2100年までにベルギー沿岸の海面は60cmから90cm上昇すると予測されており、最悪のシナリオでは最大200cmの上昇の可能性がある。気候変動による経済的損失は、2050年には年間95億ユーロ(ベルギーのGDPの2%)に達すると推定されており、主に極端な暑熱、干ばつ、洪水によるものである。一方、温暖な冬による経済的利益は約30億ユーロ(GDPの0.65%)と見積もられている。2023年、ベルギーの温室効果ガス排出量は1億682万トン(世界総排出量の約0.2%)であり、一人当たり9.12トンに相当する。国は2050年までに実質ゼロ排出を約束している。

これに対し、ベルギー連邦政府および各地域政府(フランデレン、ワロン、ブリュッセル首都圏)は、再生可能エネルギーの導入促進、省エネルギー化、公共交通機関の利用奨励、循環型経済への移行といった対策を推進している。欧州連合の環境基準や目標達成に向けた国内法の整備も進められている。

国内には多くの自然保護区や国立公園が存在し、特にアルデンヌ地方や北海沿岸の砂丘地帯では、貴重な生態系の保全活動が行われている。市民団体やNGOも環境保護活動に積極的に参加しており、環境意識の向上や持続可能な社会の実現に向けた取り組みが続けられている。森林被覆率は国土の約23%であり、2020年には689,300ヘクタールであった。これは1990年の677,400ヘクタールから増加している。2020年には、自然再生林が251,200ヘクタール、植林された森林が438,200ヘクタールを占めていた。2015年の時点で、森林面積の47%が公有、53%が私有と報告されている。しかし、生物多様性に関しては課題も多く、農地の集約化や都市化による生息地の分断などが指摘されている。

植物地理学的には、ベルギーは北方植物区系界内の北大西洋周縁植物区と中央ヨーロッパ植物区にまたがっている。世界自然保護基金によると、ベルギーの領土は大西洋混合林と西ヨーロッパ広葉樹林の陸上生態域に属している。2018年の森林景観完全度指数の平均スコアは1.36/10で、世界172カ国中163位であった。

5. 政治

ベルギーは立憲君主制を基盤とし、複雑な連邦制を採用する議会制民主主義国家である。その政治体制は、歴史的な言語・文化の多様性を反映し、連邦政府、3つの言語共同体(フラマン語、フランス語、ドイツ語)、および3つの地域(フランデレン、ワロン、ブリュッセル首都圏)という複数のレベルの政府機関によって権限が分担されている。この重層的な構造は、各構成体の自治を保障しつつ、国家としての一体性を維持することを目的としているが、時として複雑な政治交渉や政権樹立の遅延を引き起こす要因ともなっている。ベルギーの政治は、民主主義の原則と人権の尊重を重視しており、社会の安定と国民の福祉向上を目指した政策運営が行われている。

5.1. 政府構造

ベルギーの国家元首は国王(現在はフィリップ)であるが、その権限は憲法によって厳しく制限されており、主に象徴的・儀礼的な役割を担う。国王は大臣(首相を含む)を任命するが、その大臣は代議院(下院)の信任を得て連邦政府を形成する必要がある。閣僚評議会は15名以内の大臣で構成され、首相を除き、オランダ語話者とフランス語話者の大臣が同数でなければならない。

ベルギー連邦議会は二院制であり、元老院(上院)と代議院(下院)から構成される。元老院は、各共同体および地域議会によって任命される50名の議員と、共同推薦される10名の議員で構成される。2014年以前は、元老院議員の大部分は直接選挙で選出されていた。代議院の150名の議員は、11の選挙区から比例代表制によって選出される。ベルギーは義務投票制を採用しており、世界で最も高い投票率を維持している国の一つである。

司法制度は大陸法に基づいており、ナポレオン法典にその起源を持つ。破毀院が最終審裁判所であり、その下に控訴裁判所が位置する階層構造となっている。

政治文化においては、ベルギーの政治制度は複雑であり、ほとんどの政治権力は主要な文化共同体の代表に基づいている。1970年頃から、ベルギーの主要な政党は、これらの共同体の政治的・言語的利益を主に代表する別個の構成要素に分裂した。各共同体の主要政党は、政治的中道に近いものの、主に3つのグループに属する。すなわち、キリスト教民主主義、自由主義、社会民主主義である。さらに注目すべき政党は、前世紀半ば以降に、主に言語的、国家主義的、または環境的利益を代表するために出現し、最近では特定の自由主義的性質を持つ小規模な政党も現れている。

1958年から続いたキリスト教民主党連合政権は、1999年の最初のダイオキシン事件(大規模な食品汚染スキャンダル)の後に崩壊した。フラマン系およびフランス語系の自由党、社会民主党、緑の党の6党からなる「虹の連立」が誕生した。その後、2003年の選挙で緑の党が議席の大部分を失った後、自由党と社会民主党による「紫の連立」が形成された。

1999年から2007年までヒー・フェルホフスタット首相が率いた政府は、均衡予算を達成し、いくつかの税制改革、労働市場改革、予定されていた原子力発電の段階的廃止を実施し、より厳格な戦争犯罪およびより寛容なソフトドラッグ使用の訴追を可能にする法律を制定した。安楽死に関する制限は緩和された。2003年、ベルギーは世界で初めて同性結婚を合法化した国の一つとなった。政府はアフリカでの積極的な外交を推進し、イラク侵攻に反対した。ベルギーは、安楽死に年齢制限がない唯一の国である。

フェルホフスタット連立政権は2007年6月の選挙で苦戦し、その後1年以上にわたり国は政治危機に陥った。この危機は、多くの評論家がベルギー分割の可能性を推測するほど深刻なものであった。2007年12月21日から2008年3月20日まで、臨時のフェルホフスタット第3次政権が発足した。これは、フラマン系およびフランス語圏のキリスト教民主党、フラマン系およびフランス語圏の自由党、そしてフランス語圏の社会民主党による連立政権であった。

同日、2007年6月の連邦選挙の実際の勝者であるフラマン系キリスト教民主党のイヴ・ルテルムが率いる新政権が国王によって宣誓された。2008年7月15日、憲法改革に進展がなかったため、ルテルムは国王に内閣の辞任を申し出た。

2008年12月、フォルティスのBNPパリバへの売却を巡る危機の後、ルテルムは再び辞任を申し出た。この時点で彼の辞任は受理され、キリスト教民主フラームスのヘルマン・ファン・ロンパイが2008年12月30日に首相に就任した。

ヘルマン・ファン・ロンパイが2009年11月19日に初代常任欧州理事会議長に指名された後、2009年11月25日にアルベール2世国王に政権の辞任を申し出た。数時間後、イヴ・ルテルム首相の下で新政権が宣誓された。2010年4月22日、連立相手の一つであるフラームス自由民主が政権から離脱した後、ルテルムは再び内閣の辞任を国王に申し出、2010年4月26日にアルベール国王は正式に辞任を受理した。

2010年6月13日のベルギー議会選挙では、フラマン系国家主義政党の新フラームス同盟(N-VA)がフランデレンで最大政党となり、ワロン地域では社会党(PS)が最大政党となった。2011年12月まで、ベルギーは新政権樹立のための交渉が膠着状態にある間、ルテルムの暫定政権によって統治された。2011年3月30日までに、これは公式政権不在期間の世界記録を更新した(以前の記録は戦争状態にあったイラク)。最終的に、2011年12月、ワロン系社会党の首相エリオ・ディルポが率いるディルポ政権が宣誓された。

2014年の連邦選挙(地方選挙と同時実施)では、フラマン系国家主義政党N-VAがさらに議席を伸ばした。しかし、現職の連立政権(フラマン系およびフランス語圏の社会民主党、自由党、キリスト教民主党で構成)は、議会およびすべての選挙区で確固たる過半数を維持した。2014年7月22日、フィリップ国王はシャルル・ミシェル(MR)とクリス・ペーテルス(CD&V)を、フラマン系政党N-VA、CD&V、Open Vldおよびフランス語圏政党MRからなる新しい連邦内閣の組閣指導者に指名し、ミシェル政権が誕生した。これはN-VAが連邦内閣に参加した初めてのケースであり、フランス語圏側はワロン地域で有権者の少数派しか獲得していないMRのみが代表となった。

2019年5月の連邦選挙では、フランデレン北部フラマン語圏で極右政党フラームス・ベランフが大きく議席を伸ばした。ワロン南部フランス語圏では社会党が強かった。穏健なフラマン系国家主義政党N-VAは議会で最大政党の地位を維持した。

2019年7月、シャルル・ミシェル首相が欧州理事会議長に選出された。後任のソフィー・ウィルメスはベルギー初の女性首相となり、2019年10月から暫定政権を率いた。フラマン系自由党の政治家アレクサンダー・デ・クローが2020年10月に新首相に就任した。各党は選挙から16ヶ月後に連邦政府について合意した。

5.2. 行政区分と連邦制

ブルゴーニュ公国やハプスブルク家の宮廷に遡ることができる慣習に従い、19世紀には、統治する上流階級に属するためにはフランス語を話す必要があり、オランダ語しか話せない人々は事実上二級市民であった。その世紀の後半から20世紀にかけて、この状況に対抗するためにフランデレン運動が展開された。

ベルギー南部の住民がフランス語またはフランス語の方言を話し、ブリュッセル住民のほとんどがフランス語を第一言語として採用したのに対し、フラマン人はこれを拒否し、教育制度においてオランダ語を対等な言語とすることに徐々に成功した。第二次世界大戦後、ベルギーの政治は、二つの主要な言語共同体の自治によってますます支配されるようになった。共同体間の緊張が高まり、紛争の可能性を最小限に抑えるために憲法が改正された。

1962年から1963年に定義された4つの言語地域(オランダ語、二言語、フランス語、ドイツ語地域)に基づき、1970年、1980年、1988年、1993年に行われた国の憲法改正により、政治権力を3つのレベルに分離した独特の連邦国家形態が確立された。

# ブリュッセルに拠点を置く連邦政府。

# 3つの言語共同体:

#* フラマン語共同体(オランダ語話者)

#* フランス語共同体(フランス語話者)。2011年以降、フランス語共同体は「ワロン・ブリュッセル連邦」(Fédération Wallonie-Bruxellesフェデラシオン・ワロニー=ブリュッセルフランス語)という名称も使用しているが、これはベルギー憲法上の正式名称が変更されたわけではなく、政治的声明と見なされるため物議を醸している。

#* ドイツ語共同体。

# 3つの地域:

#* フランデレン地域、5つの州に細分化。

#* ワロン地域、5つの州に細分化。

#* ブリュッセル首都圏地域。

憲法上の言語地域は、各基礎自治体における公用語、および特定の事項に関する権限を持つ機関の地理的範囲を決定する。これにより、1980年に共同体と地域が創設された際には7つの議会と政府が存在し得たが、フラマン系の政治家は両者を統合することを決定した。したがって、フラマン人は連邦および特定の基礎自治体の事項を除き、すべての権限を持つ単一の議会および政府機関のみを有している。元々、憲法ではそれぞれが議会、政府、行政を持つ7つの機関の設立が可能であったが、フラマン地域がフラマン語共同体に統合されたため、実際には6つの主要な政治機関が存在する形となっている。この統合された単一のフラマン系機関は、ブリュッセル首都圏の二言語地域およびオランダ語圏における共同体の事項に関する権限と、フランデレン地域における地域事項に関する権限を行使する。

地域と共同体の境界が重複しているため、2つの注目すべき特殊性が生じている。ブリュッセル首都圏地域(他の地域よりほぼ10年遅れて成立)の領土は、フラマン語共同体とフランス語共同体の両方に含まれ、ドイツ語共同体の領土は完全にワロン地域内にある。各機関間の管轄権に関する紛争は、ベルギー憲法裁判所によって解決される。この構造は、異なる文化が平和的に共存できるようにするための妥協案として意図されている。

権限の所在

連邦国家の権限には、司法、国防、連邦警察、社会保障、原子力、金融政策、公的債務、およびその他の財政が含まれる。国営企業には、ベルギー郵便グループやベルギー国鉄などがある。連邦政府は、ベルギーおよびその連邦化された機関の欧州連合およびNATOに対する義務に責任を負う。また、公衆衛生、内務、外務の重要な部分を管理している。連邦政府が管理する予算(債務を除く)は、国の財政収入の約50%を占める。連邦政府は、公務員の約12%を雇用している。

共同体は、元々共同体の言語を話す個人に向けられた、言語的に決定された地理的境界内でのみ権限を行使する。これには、文化(視聴覚メディアを含む)、教育、および関連する言語の使用が含まれる。言語と直接関連しない個人的事項への拡大には、保健政策(治療および予防医学)および個人への援助(青少年保護、社会福祉、家族への援助、移民支援サービスなど)が含まれる。

地域は、その領土に広く関連付けられる分野で権限を持つ。これらには、経済、雇用、農業、水政策、住宅、公共事業、エネルギー、交通、環境、都市および地方計画、自然保護、信用、外国貿易が含まれる。地域は、州、基礎自治体、および共同体間の公益事業会社を監督する。

いくつかの分野では、異なるレベルがそれぞれ特定の事項について発言権を持つ。例えば教育の場合、共同体の自治権には義務教育に関する決定は含まれず、資格授与のための最低要件を設定することも許可されていない。これらは依然として連邦の事項である。各レベルの政府は、その権限に関連する科学研究および国際関係に関与することができる。地域および共同体政府の条約締結権は、世界中のすべての連邦制における連邦構成単位の中で最も広範である。

5.3. 主要政党と政治状況

ベルギーの政治は、言語圏(オランダ語圏のフランデレン地域、フランス語圏のワロン地域、および二言語使用のブリュッセル首都圏地域)と密接に結びついた多党制を特徴とする。主要な政党は、伝統的にキリスト教民主主義、社会主義、自由主義の3つのイデオロギー系統に大別されるが、近年では環境政党や地域主義・国家主義を掲げる政党も影響力を増している。

フランデレン地域では、中道右派の新フラームス同盟(N-VA)が最大の勢力を持ち、フランデレンの自治権拡大や独立を主張している。その他、伝統的なキリスト教民主フラームス(CD&V)、社会民主主義の前進(Vooruit)、自由主義のフラームス自由民主(Open Vld)、環境政党のフルン(Groen)、そして極右のフラームス・ベランフ(Vlaams Belang)などが主要政党として挙げられる。

ワロン地域では、社会民主主義の社会党(PS)が長年最大の勢力を維持してきた。その他、自由主義の改革運動(MR)、中道派のアンガジェ(Les Engagés、旧人道民主中道党)、環境政党のエコロ(Ecolo)などが主要政党である。

ブリュッセル首都圏地域では、フランス語圏の政党が優勢であるが、フラマン語圏の政党も議席を有している。

ベルギーの選挙制度は比例代表制であり、これが多党化を促進している。連立政権の形成は常態化しており、言語圏の異なる政党間での交渉が必要となるため、政権樹立までに長期間を要することも珍しくない。特に2010年から2011年にかけては、政権不在期間が541日間に及び、世界記録となった。近年の政治的課題としては、依然として根強い地域対立、連邦国家のあり方に関する議論、社会経済格差、移民統合問題、気候変動対策などが挙げられる。これらの課題への対応において、各言語共同体間の協力と妥協が常に求められている。

6. 対外関係

ベルギーは西ヨーロッパの十字路という地理的条件から、歴史的に大国の侵略ルートとなり、その影響を強く受けてきた。このため、ベルギーの外交政策は伝統的に多国間主義と国際協調を重視し、特にヨーロッパ統合プロセスにおいて積極的な役割を果たしてきた。ベルギーは欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)の原加盟国であり、首都ブリュッセルにはこれらの機関の本部が置かれている。これは、ベルギーが国際政治において中立的かつ中心的な役割を担おうとする姿勢の表れと言える。

ベルギーの外交は、人権の尊重、民主主義の促進、法の支配、そして平和的紛争解決を基本原則としている。旧植民地であるアフリカ諸国(特にコンゴ民主共和国、ルワンダ、ブルンジ)とは歴史的なつながりが深く、開発援助や平和構築への関与を続けているが、植民地時代の負の遺産に対する批判的な視点も国内には存在する。国際関係においては、関連する当事者の立場や人権問題にバランス良く配慮し、特に紛争地域や開発途上国における人道支援や人権擁護活動に積極的に取り組んでいる。また、国際テロリズム対策や気候変動問題など、地球規模の課題解決に向けた国際協力にも力を入れている。

6.1. 欧州連合と国際機関

ベルギーは欧州連合(EU)の創設メンバー国の一つであり、ヨーロッパ統合プロセスにおいて常に中心的な役割を果たしてきた。首都ブリュッセルは、欧州委員会、欧州連合理事会、欧州理事会といったEUの主要機関の事実上の本部所在地であり、「EUの首都」とも称される。また、欧州議会もブリュッセルに一部機能を置いている(本会議場はストラスブール)。

ブリュッセルにはEU機関以外にも、北大西洋条約機構(NATO)の本部や、その他多くの国際機関、非政府組織(NGO)、多国籍企業の地域統括本部などが集積している。これは、ベルギーの地理的な中心性、多言語環境、安定した政治経済状況、そして政府による積極的な誘致政策の成果である。これらの国際機関の存在は、ベルギーの国際的地位を高めるとともに、経済や雇用にも大きく貢献している。ベルギーは、これらの機関を通じて、国際的な意思決定プロセスに積極的に関与し、多国間協調体制の強化に努めている。

6.2. 日本との関係

ベルギーと日本の外交関係は、1866年の日白修好通商航海条約締結に始まる。以来、両国は王室・皇室間の親密な交流をはじめ、政治、経済、文化など多岐にわたる分野で友好協力関係を築いてきた。

経済面では、ベルギーは日本にとって欧州における重要な貿易・投資相手国の一つである。特に、化学製品、医薬品、自動車部品などの分野で活発な取引が行われている。多くの日本企業がベルギーに欧州統括拠点や生産拠点を設けており、逆にベルギー企業も日本市場への進出に関心を示している。

文化交流も盛んであり、美術、音楽、食文化などを通じた相互理解が進んでいる。ベルギーのフランドル絵画やアール・ヌーヴォー建築、漫画(バンド・デシネ)、チョコレート、ビールなどは日本でも広く親しまれている。一方、日本の伝統文化やポップカルチャーもベルギーで関心を集めている。学術交流や青少年交流も活発に行われており、両国間の人的な結びつきも深まっている。

近年では、気候変動対策、デジタル化、高齢化社会への対応といった共通の課題に対し、両国が協力して取り組む動きも見られる。

7. 軍事

ベルギー軍は、陸上構成部隊、海洋構成部隊、航空構成部隊、医療構成部隊の4つの主要部門から構成される統合軍である。2023年時点で現役兵力は約23,200人(陸上8,500人、海上1,400人、航空4,900人、医療1,450人、統合任務6,950人)、予備役兵力は約5,900人である。2019年の国防予算は43億300万ユーロ(対GDP比0.93%)であった。

第二次世界大戦の経験から、ベルギーの外交政策において集団安全保障は優先事項となった。1948年3月、ベルギーはブリュッセル条約に署名し、その後1949年に北大西洋条約機構(NATO)に原加盟国として参加した。しかし、軍隊のNATOへの統合は朝鮮戦争後まで始まらなかった。ベルギーはルクセンブルク政府と共に、国連ベルギー・ルクセンブルク派遣軍として知られる大隊規模の分遣隊を朝鮮戦争に派遣した。この任務は、ベルギーが支援した多くの国連任務の最初のものとなった。現在、ベルギー海洋構成部隊は、ベネルクス提督の指揮の下、オランダ海軍と緊密に協力している。

1995年に徴兵制度は廃止され、完全に志願制に移行した。EU加盟国、アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインの国民も入隊可能である。ベルギー軍の主な任務は、国土防衛、NATOを通じた集団防衛への貢献、および国際連合(UN)や欧州連合(EU)主導の平和維持活動や人道支援活動への参加である。ベルギーは、アフリカ諸国やイラクでの対イスラム国戦争、東ヨーロッパでのNATOプレゼンスなど、海外での軍事作戦にも部隊を派遣している。

2024年の世界平和度指数によると、ベルギーは世界で16番目に平和な国である。

8. 経済

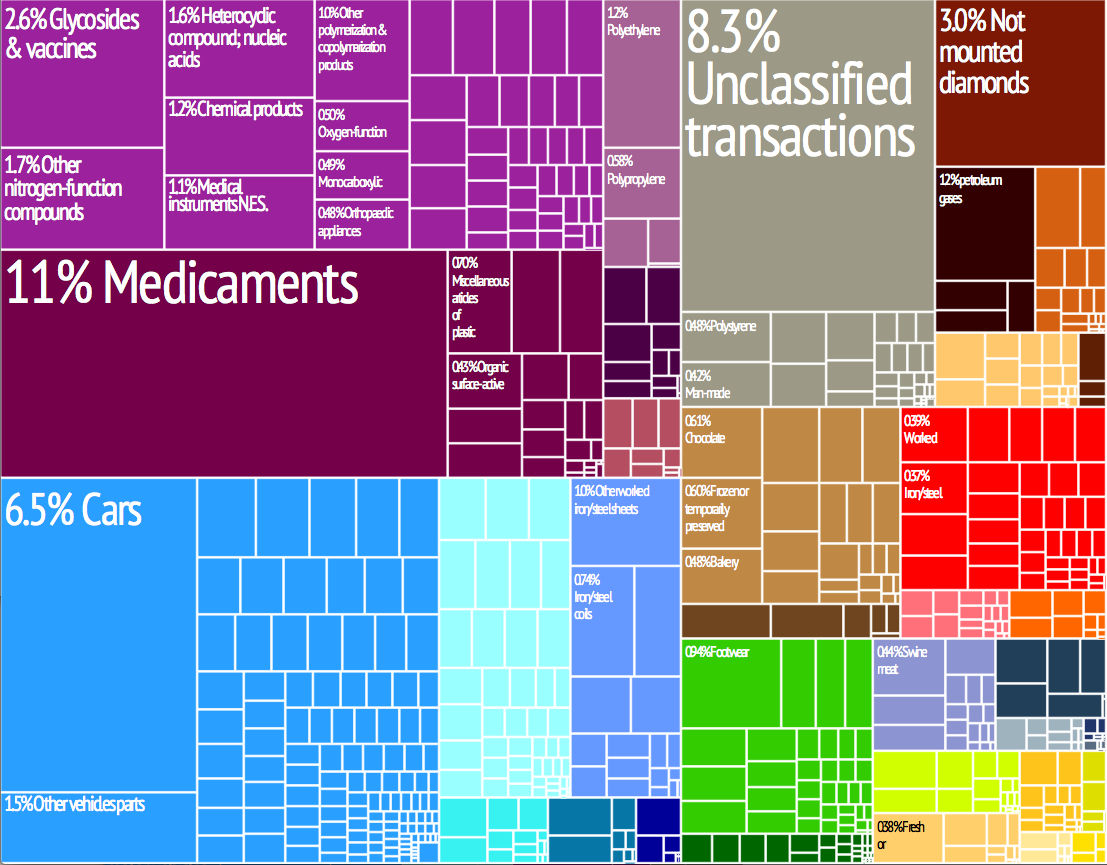

ベルギー経済は、高度にグローバル化され、その交通インフラはヨーロッパの他の地域と統合されている。工業化された地域の中心に位置することから、2007年には世界第15位の貿易国となった。経済は、生産性の高い労働力、高い国民総生産(GNP)、そして一人当たりの輸出額の高さが特徴である。ベルギーの主要輸入品は、原材料、機械設備、化学製品、ダイヤモンド原石、医薬品、食料品、輸送機器、石油製品である。主要輸出品は、機械設備、化学製品、完成ダイヤモンド、金属および金属製品、食料品である。

ベルギー経済はサービス指向が強く、フランデレン経済は活気に満ちているのに対し、ワロン経済は遅れをとっているという二面性を示している。欧州連合の創設メンバーの一つとして、ベルギーは開放経済とEU機関の権限拡大による加盟国経済の統合を強く支持している。1922年以来、ベルギー・ルクセンブルク経済同盟を通じて、ベルギーとルクセンブルクは関税同盟および通貨同盟を伴う単一貿易市場を形成してきた。

ベルギーは、19世紀初頭に大陸ヨーロッパで最初に産業革命を経験した国である。リエージュ州やシャルルロワ周辺地域は、鉱業と製鉄業が急速に発展し、20世紀半ばまでサンブル川とマース川流域で栄え、1830年から1910年にかけてベルギーを世界で最も工業化された3カ国の一つにした。しかし、1840年代にはフランデレンの繊維産業が深刻な危機に陥り、この地域は1846年から1850年にかけてジャガイモ飢饉に見舞われた。

第二次世界大戦後、ヘントとアントワープでは化学産業と石油産業が急速に拡大した。1973年と1979年の石油危機は経済を不況に陥れた。これは特にワロン地域で長引き、鉄鋼業の競争力が低下し、深刻な衰退を経験した。1980年代から1990年代にかけて、国の経済の中心は北上を続け、現在は人口の多いフランデレンのダイアモンド地域に集中している。

1980年代末までに、ベルギーのマクロ経済政策はGDPの約120%に達する累積政府債務をもたらした。2006年までに、予算は均衡し、公的債務はGDPの90.30%に等しくなった。2005年と2006年の実質GDP成長率はそれぞれ1.5%と3.0%で、ユーロ圏の平均をわずかに上回った。2005年の失業率8.4%と2006年の8.2%は、地域平均に近かった。2010年10月までに、これは8.5%に増加し、欧州連合全体(EU27カ国)の平均9.6%と比較された。1832年から2002年まで、ベルギーの通貨はベルギー・フランであった。ベルギーは2002年にユーロに切り替え、最初のユーロ硬貨セットは1999年に鋳造された。流通している標準的なベルギーのユーロ硬貨には、君主の肖像(当初はアルベール2世、2013年以降はフィリップ国王)が描かれている。

生物資源の観点から見ると、ベルギーの賦存量は低い。2016年のベルギーの生物生産能力はわずか0.8グローバルヘクタールであり、これは世界の一人当たり生物生産能力1.6グローバルヘクタールの約半分に過ぎない。対照的に、2016年にベルギー人は平均6.3グローバルヘクタールの生物生産能力を使用しており、これは彼らのエコロジカル・フットプリントである。これは、ベルギーが保有する生物生産能力の約8倍を必要としていることを意味する。その結果、ベルギーは2016年に一人当たり5.5グローバルヘクタールの生物生産能力不足に陥っていた。

ベルギーはヨーロッパで最も交通渋滞が激しい国の一つである。2010年、ブリュッセル市とアントワープ市への通勤者は、それぞれ年間65時間と64時間を交通渋滞の中で過ごした。他のほとんどの小さなヨーロッパ諸国と同様に、航空交通の80%以上が単一の空港、ブリュッセル空港によって処理されている。アントワープ港とゼーブルッヘ港は、ベルギーの海上交通の80%以上を占めており、アントワープ港は2000年に1億1598万8000トンの貨物取扱量でヨーロッパ第2位の港湾であり、それまでの5年間で10.9%成長した。2016年、アントワープ港は前年比2.7%増の2億1400万トンを取り扱った。

8.1. 経済構造と動向

ベルギー経済は、サービス業がGDPの約75%を占め、次いで工業が約22%、農業が約1%という産業構造を持つ。特に、化学、製薬、自動車、食品加工、ダイヤモンド加工などの製造業が盛んである。また、地理的な利点を活かした運輸・物流業も重要な役割を担っている。

フランデレン地域は、ハイテク産業、港湾(アントワープ港など)、サービス業を中心に経済が発展しており、一人当たりGDPも高い水準にある。一方、ワロン地域は、かつて重工業(鉄鋼、石炭)で栄えたが、産業構造の転換の遅れから経済的に苦戦しており、失業率もフランデレン地域より高い傾向にある。ブリュッセル首都圏地域は、EU機関や国際機関の集積によりサービス業が発達し、一人当たりGDPは国内で最も高いが、失業率も比較的高いという特徴がある。

この地域間の経済格差は、長年にわたるベルギーの政治的・社会的な課題の一つであり、連邦政府および各地域政府は格差是正と持続的な経済成長に向けた政策を進めている。近年の経済成長は、世界経済の動向やユーロ圏の経済状況に左右される傾向がある。課題としては、労働市場の硬直性、高齢化に伴う社会保障費の増大、国家債務の削減、エネルギー転換、デジタル化への対応などが挙げられる。特に、グリーン経済への移行や研究開発への投資を通じて、国際競争力の維持・強化を図っている。

8.2. 主要産業と貿易

ベルギーの主要産業は多岐にわたる。製造業では、化学工業(特に石油化学、ファインケミカル、プラスチック)、自動車産業(主に組立工場)、製薬業(研究開発拠点も含む)、食品加工業(チョコレート、ビール、乳製品など)、そして世界的に有名なダイヤモンド加工業(主にアントワープ)が挙げられる。サービス業では、金融、保険、小売、観光、そしてEU機関や国際機関の存在を背景としたビジネスサービスが経済を支えている。

ベルギーは貿易立国であり、輸出入がGDPに占める割合が非常に高い。主要な輸出品目は、化学製品、機械類、自動車および輸送機器、医薬品、プラスチック製品、完成ダイヤモンド、食料品(ビール、チョコレートなど)である。一方、主要な輸入品目は、原材料(石油、天然ガスなど)、機械類、化学製品、自動車、ダイヤモンド原石、医薬品、食料品である。

主要な貿易相手国は、ドイツ、フランス、オランダといった近隣のEU加盟国が中心であり、その他イギリス、アメリカ合衆国、イタリアなども重要な貿易相手国となっている。アジアでは中国や日本との貿易も拡大傾向にある。ベルギーは伝統的に貿易黒字を計上してきたが、近年はエネルギー価格の高騰などにより貿易収支が変動することもある。アントワープ港はヨーロッパ最大級の港湾であり、国際貿易における重要なハブ機能を果たしている。

8.3. 科学技術

ベルギーは、その歴史を通じて科学技術の発展に大きく貢献してきた。16世紀には、地図製作者ゲラルドゥス・メルカトル、解剖学者アンドレアス・ヴェサリウス、植物学者レンベルト・ドドエンス、数学者シモン・ステヴィンなどが活躍した。

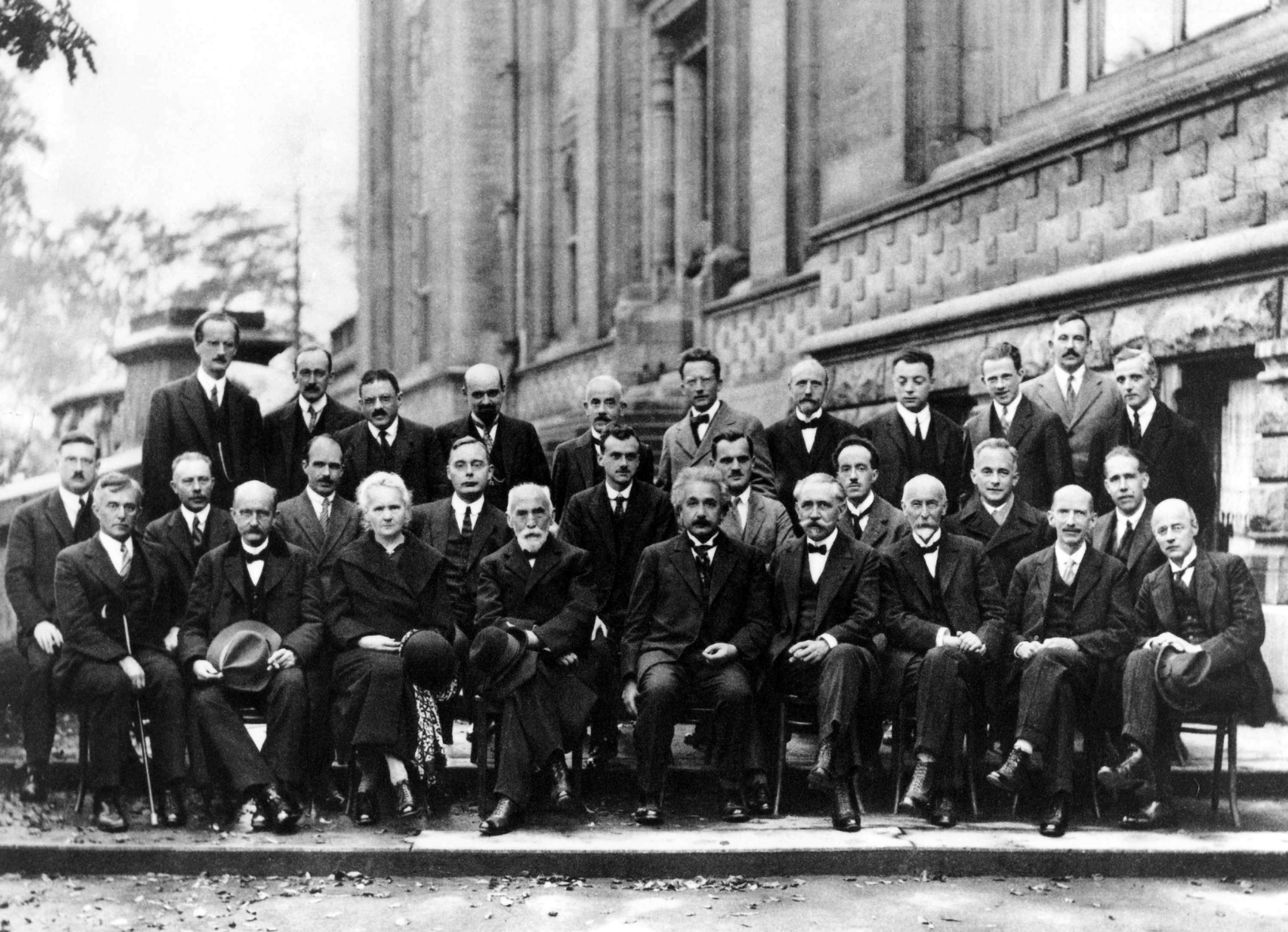

化学者のエルネスト・ソルベーは、1860年代にソルベー法を開発し、ソルベー会議を創設するなど、科学の発展に寄与した。技師のゼノブ・グラムはグラム発電機を発明した。レオ・ベークランドは1907年から1909年にかけてベークライトを開発した。ベルギーの司祭ジョルジュ・ルメートルは、1927年に宇宙の起源に関するビッグバン理論を提唱したことで知られている。

ベルギーからは、生理学・医学ノーベル賞受賞者が3名(ジュール・ボルデ、コルネイユ・ハイマンス、アルベルト・クラウдеとクリスチャン・ド・デューブ(共同受賞))、物理学ノーベル賞受賞者が1名(フランソワ・アングレール)、化学ノーベル賞受賞者が1名(イリヤ・プリゴジン)輩出されている。また、数学のフィールズ賞受賞者も2名(ピエール・ルネ・ドリーニュ、ジャン・ブルガン)いる。

現代のベルギーにおける主要な科学技術研究分野としては、ライフサイエンス(バイオテクノロジー、医薬品開発)、ナノテクノロジー、情報通信技術(ICT)、環境技術、航空宇宙などが挙げられる。政府は研究開発(R&D)への投資を奨励しており、大学や研究機関、企業間の連携を促進する政策がとられている。ルーヴェン・カトリック大学やヘント大学、ブリュッセル自由大学などは、国際的にも評価の高い研究拠点となっている。IMEC(Interuniversity Microelectronics Centre)は、ナノエレクトロニクスとデジタル技術の分野で世界をリードする研究機関である。

技術開発が環境や社会に与える影響についても考慮されており、持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた技術革新や、倫理的な側面からの研究も進められている。2024年のグローバル・イノベーション・インデックスでは、ベルギーは24位にランクされている。

8.4. 交通およびインフラ

ベルギーはヨーロッパの中心に位置し、高度に発達した交通網とインフラを有する。

鉄道網:国内および国際的な旅客・貨物輸送において重要な役割を担っている。ベルギー国鉄(NMBS/SNCB)が国内路線を運営し、高密度なネットワークを誇る。国際高速鉄道としては、タリスがパリ、アムステルダム、ケルンなどと、ユーロスターがロンドンとブリュッセルを結んでいる。

道路網:非常に高密度な高速道路網(オートルート)が整備されており、国内の主要都市間および近隣諸国とのアクセスが容易である。しかし、特にブリュッセルやアントワープ周辺では交通渋滞が慢性的な問題となっている。

港湾:アントワープ港はヨーロッパ最大級の国際貿易港であり、コンテナ取扱量や貨物総量で常に上位に位置する。その他、ゼーブルッヘ港(ブルッヘ港)も重要な役割を果たしており、特に自動車輸送やLNG(液化天然ガス)輸入の拠点となっている。また、ヘント港やリエージュ港(内陸港)なども地域の物流を支えている。

空港:ブリュッセル空港(ザベンテム空港)が国内最大の国際空港であり、ヨーロッパ内外への多数の路線が就航している。格安航空会社(LCC)の利用が多いシャルルロワ空港(ブリュッセル・サウスシャルルロワ空港)も旅客数を伸ばしている。その他、リエージュ空港は貨物輸送の拠点として重要である。

内陸水路:河川や運河網も発達しており、貨物輸送、特にばら積み貨物の輸送に利用されている。スヘルデ川やマース川などが主要な水路である。

これらの交通インフラは、ベルギー経済の国際競争力を支える重要な要素であり、欧州連合域内における人、モノ、サービスの自由な移動を促進している。政府は、交通インフラの維持・更新、持続可能な交通システムへの移行(公共交通機関の利用促進、電気自動車の普及支援など)、交通渋滞の緩和に向けた取り組みを進めている。

9. 社会

ベルギー社会は、その人口統計学的特徴、民族・言語構成、宗教、教育、保健福祉、治安といった多岐にわたる側面において、歴史的経緯と地理的条件を反映した複雑かつ多様な様相を呈している。特に、フランデレン地域、ワロン地域、ブリュッセル首都圏地域という3つの主要な地域と、オランダ語、フランス語、ドイツ語という3つの公用語共同体が存在することは、ベルギー社会のあり方に大きな影響を与えている。近年では、移民の増加に伴う多文化共生の推進と、それに伴う社会統合の課題が重要なテーマとなっている。また、少数派や社会的弱者の権利擁護、地域間の経済格差や社会的不平等の是正も、ベルギー社会が取り組むべき重要な課題である。

9.1. 人口と民族構成

2024年1月1日現在、ベルギーの総人口は約1,176万3,650人である。人口密度は383人/km²で、世界で22番目、ヨーロッパでは6番目に人口密度が高い国である。最も人口密度が高い州はアントウェルペン州、最も低いのはリュクサンブール州である。2024年1月現在、フランデレン地域の人口は682万1,770人(ベルギー全体の58.0%)で、主要都市はアントワープ(54万5,000人)、ヘント(27万人)、ブルッヘ(12万人)である。ワロン地域の人口は369万2,283人(ベルギー全体の31.4%)で、主要都市はシャルルロワ(20万4,000人)、リエージュ(19万6,000人)、ナミュール(11万4,000人)である。ブリュッセル首都圏地域の人口は124万9,597人(ベルギー全体の10.6%)で、19の基礎自治体からなり、主要都市はブリュッセル市(19万7,000人)、スカールベーク(13万人)、アンデルレヒト(12万7,000人)である。

2017年のベルギー全体の平均合計特殊出生率(TFR)は女性一人当たり1.64人で、人口置換水準の2.1人を下回っており、1873年の女性一人当たり4.87人という高水準からは大幅に低下している。その結果、ベルギーは世界で最も高齢化が進んだ国の一つであり、平均年齢は41.6歳である。

民族構成は主に、北部に住むオランダ語系のフラマン人(人口の約58%)と、南部に住むフランス語系のワロン人(人口の約32%)からなる。東部には少数のドイツ語話者コミュニティ(人口の約1%)も存在する。

移民の歴史は古く、特に第二次世界大戦後には、労働力不足を補うためにイタリア、スペイン、ギリシャ、その後モロッコ、トルコなどからの移民を受け入れてきた。近年では、EU域内からの自由な移動に加え、中東、アフリカ、アジアなどからの移民や難民も増加しており、ベルギー社会はますます多文化化している。2007年現在、人口のほぼ92%がベルギー国籍であり、他の欧州連合加盟国の市民が約6%を占めている。主な外国籍者は、イタリア人(171,918人)、フランス人(125,061人)、オランダ人(116,970人)、モロッコ人(80,579人)、ポルトガル人(43,509人)、スペイン人(42,765人)、トルコ人(39,419人)、ドイツ人(37,621人)であった。2007年には、ベルギーには138万人の外国生まれの居住者がおり、これは総人口の12.9%に相当する。このうち、68万5,000人(6.4%)がEU圏外で生まれ、69万5,000人(6.5%)が他のEU加盟国で生まれた。

2012年初頭には、外国出身者とその子孫が総人口の約25%、すなわち280万人の「新ベルギー人」を形成すると推定された。これらの新ベルギー人のうち、120万人はヨーロッパ系、135万人は非西欧諸国(主にモロッコ、トルコ、コンゴ民主共和国)出身者である。1984年のベルギー国籍法改正以来、130万人以上の移民がベルギー国籍を取得した。ベルギーにおける移民とその子孫の最大のグループは、イタリア系ベルギー人とモロッコ系ベルギー人である。トルコ系住民の89.2%、モロッコ系住民の88.4%、イタリア人の75.4%、フランス人の56.2%、オランダ人の47.8%が帰化している。

ベルギー統計局(Statbel)は、ベルギーの人口に関する出身地別の数値を発表した。それによると、2021年1月1日現在、ベルギーの人口の67.3%がベルギー民族出身であり、32.7%が外国出身または外国籍で、そのうち20.3%が近隣諸国出身の外国籍または外国民族であった。この調査ではまた、ブリュッセル首都圏地域の74.5%が非ベルギー出身であり、そのうち13.8%が近隣諸国出身であることが判明した。

多文化社会としてのベルギーは、文化の多様性という豊かさをもたらす一方で、社会統合、文化的アイデンティティの維持、差別や外国人嫌悪といった問題にも直面している。政府は、言語教育の支援、雇用の促進、異文化理解の推進などを通じて、これらの課題に取り組んでいる。

9.2. 言語

ベルギーには3つの公用語がある。すなわち、オランダ語、フランス語、ドイツ語である。その他、いくつかの非公式な少数言語も話されている。

国勢調査が存在しないため、ベルギーの3つの公用語やその方言の分布や使用状況に関する公式な統計データはない。しかし、親の言語、教育言語、外国生まれの人の第二言語の状況など、様々な基準から推定値が示唆される。ベルギー人口の約60%がオランダ語(しばしばフラマン語と呼ばれる)を母語とし、人口の40%がフランス語を母語としている。フランス語を話すベルギー人はしばしばワロン人と呼ばれるが、ブリュッセルのフランス語話者はワロン人ではない。

オランダ語を母語とする総数は約623万人と推定され、北部のフランデレン地域に集中している。一方、フランス語を母語とする人はワロン地域に332万人、公式に二言語地域であるブリュッセル首都圏地域に推定87万人(または85%)いる。ドイツ語共同体はワロン地域の東部に7万3,000人で構成されており、約1万人のドイツ国民と6万人のベルギー国民がドイツ語話者である。さらに約2万3,000人のドイツ語話者が公式共同体近隣の基礎自治体に居住している。

ベルギーで話されるオランダ語(フラマン語)とフランス語は、それぞれオランダとフランスで話される標準語と語彙や意味のニュアンスに若干の違いがある。多くのフラマン人は、依然としてそれぞれの地域でオランダ語の方言を話している。ワロン語は、フランス語の方言または独立したロマンス諸語の一つと見なされており、現在では主に高齢者によって時折理解され話されるのみである。ワロン語は4つの方言に分かれ、ピカルディ語の方言と共に、公の場ではほとんど使用されず、大部分がフランス語に置き換えられている。

言語間の対立はベルギーの歴史を通じて重要な政治課題であり、1962年から1963年にかけて言語境界線が法的に画定された。これにより、国土は主にオランダ語圏のフランデレン地域、フランス語圏のワロン地域、そして公式に二言語使用が認められているブリュッセル首都圏地域に分けられた。東部には小規模なドイツ語圏も存在する。各言語共同体は、教育、文化、メディアなどに関して独自の権限を有している。特にブリュッセル首都圏地域では、オランダ語とフランス語の二言語使用が法的に保障されているものの、実際にはフランス語が優勢な状況が続いている。言語問題は、教育、行政サービス、雇用など、社会の様々な側面に影響を与えており、ベルギーの複雑な連邦制国家構造の根幹をなす要素の一つである。

9.3. 宗教

ベルギー憲法は信教の自由を保障しており、政府はこの権利を実際に行使している。ベルギーは公式に3つの宗教、すなわちキリスト教(カトリック、プロテスタント、正教会、聖公会)、イスラム教、ユダヤ教を承認している。アルベール1世とボードゥアン1世の治世中、ベルギー王室は深く根付いたカトリック教徒としての評判があった。

ローマ・カトリックは伝統的にベルギーの多数派宗教であり、特にフランデレン地域で強い勢力を持ってきた。しかし、2009年の日曜日の教会出席率はベルギー全体で5%、ブリュッセルでは3%、フランデレン地域では5.4%であった。2009年のベルギーの教会出席率は、1998年の日曜日の教会出席率(ベルギー全体で11%)のほぼ半分であった。教会出席率の低下にもかかわらず、カトリックのアイデンティティは依然としてベルギー文化の重要な一部であり続けている。

2010年のユーロバロメーターによると、ベルギー国民の37%が神を信じ、31%が何らかの精神または生命力を信じている。27%はいかなる種類の精神、神、または生命力も信じていない。5%は回答しなかった。2015年のユーロバロメーターによると、ベルギーの総人口の60.7%がキリスト教を信仰しており、そのうちカトリックが52.9%で最大の宗派であった。プロテスタントは2.1%、正教会は1.6%であった。無宗教者は人口の32.0%を占め、無神論者(14.9%)と不可知論者(17.1%)に分かれた。さらに人口の5.2%がイスラム教徒で、2.1%が他の宗教の信者であった。2012年の同じ調査では、キリスト教がベルギーで最大の宗教であり、ベルギー人の65%を占めていた。

2000年代初頭、ベルギーには約42,000人のユダヤ人がいた。アントワープのユダヤ人コミュニティ(約18,000人)はヨーロッパ最大級であり、イディッシュ語が大規模なユダヤ人コミュニティの主要言語である世界でも数少ない場所の一つである(ニューヨーク、ニュージャージー、イスラエルの特定の正統派およびハシディズムコミュニティを反映している)。さらに、アントワープのユダヤ人の子供たちのほとんどがユダヤ教教育を受けている。国内にはいくつかのユダヤ系新聞があり、45以上のシナゴーグが活動している(うち30はアントワープにある)。

2006年にフランデレンで行われた調査(ワロン地域よりも宗教的であると考えられている)では、55%が自身を宗教的であると考え、36%が神が宇宙を創造したと信じていることが示された。一方、ワロン地域はヨーロッパで最も世俗的/宗教的でない地域の一つとなっている。フランス語圏の人口の大部分は宗教を生活の重要な一部とは考えておらず、人口の45%もの人々が無宗教であると認識している。これは特にワロン東部およびフランス国境沿いの地域で顕著である。

2008年の推定では、ベルギーの人口の約6%(628,751人)がイスラム教徒であった。イスラム教徒はブリュッセルの人口の23.6%、ワロン地域の4.9%、フランデレン地域の5.1%を占めている。ベルギーのイスラム教徒の大部分は、アントワープ、ブリュッセル、シャルルロワなどの主要都市に居住している。ベルギー最大の移民グループはモロッコ人で、40万人である。トルコ人は3番目に大きなグループであり、イスラム教徒の民族グループとしては2番目に大きく、22万人である。

近年は、移民の増加に伴いイスラム教徒のコミュニティも拡大しており、宗教的多様性が進んでいる。

9.4. 教育

ベルギーでは、6歳から18歳までの教育が義務教育となっている。2002年の経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で、ベルギーは18歳から21歳の若者の高等教育機関への進学率が42%と3番目に高かった。成人人口の99%が識字能力を持つと推定されているが、機能的非識字に対する懸念が高まっている。OECDが調整する学習到達度調査(PISA)では、現在ベルギーの教育は世界で19番目に優れていると評価されており、OECD平均を大幅に上回っている。教育は各共同体によって個別に組織されており、フラマン語共同体はフランス語共同体およびドイツ語共同体を著しく上回る成績を収めている。

19世紀のベルギーの政治情勢(自由党とカトリック党によって特徴づけられる)を反映し、教育制度は世俗学校と宗教学校に分けられている。世俗的な学校教育部門は共同体、州、または基礎自治体によって管理されている一方、主にカトリック系の宗教教育は、共同体によって助成・監督もされている宗教当局によって組織されている。

ベルギーの教育制度は、言語共同体(フラマン語、フランス語、ドイツ語)ごとに管轄が分かれている。各共同体は、独自の教育カリキュラム、学校運営基準、教員養成制度を有している。就学前教育から高等教育まで、公立学校と私立学校(主にカトリック系)が存在し、私立学校も政府からの助成を受けている。

高等教育機関としては、ルーヴェン・カトリック大学(KU Leuven)、ヘント大学、ブリュッセル自由大学(VUB、オランダ語系)、ブリュッセル自由大学(ULB、フランス語系)、リエージュ大学などが国際的に高い評価を得ている。多くの大学では、英語によるプログラムも提供されており、留学生の受け入れも活発である。

ベルギーの教育は、質の高さで知られる一方、言語共同体間の教育格差や、移民の子供たちの学力支援といった課題も抱えている。国際的な学力調査(PISAなど)では、全体的に良好な成績を収めているが、国内の地域差や学校間の格差も見られる。

9.5. 保健と福祉

ベルギー国民は良好な健康状態を享受している。2012年の推定によると、平均寿命は79.65歳である。1960年以来、平均寿命はヨーロッパ平均と同様に年間2ヶ月ずつ延びている。ベルギーにおける死因は、主に心血管疾患、新生物、呼吸器系疾患、および不自然死(事故、自殺)である。不自然死およびがんは、24歳までの女性および44歳までの男性における最も一般的な死因である。

ベルギーの医療制度は、社会保険料と税金の両方を通じて資金調達されている。健康保険は義務である。医療は、独立した開業医と公立、大学、半民間の病院からなる公私の混合システムによって提供される。医療サービスは患者が支払い、その後健康保険機関によって払い戻されるが、対象外のカテゴリー(患者およびサービス)については、いわゆる第三者支払制度が存在する。ベルギーの医療制度は、連邦政府、フランデレン地域政府、ワロン地域政府によって監督および資金調達されており、ドイツ語共同体も(間接的に)監督および責任を負っている。

ベルギーの医療制度は、国民皆保険を基本とし、質の高い医療サービスへのアクセスが保障されている。公的医療保険は、疾病、傷害、出産などにかかる費用の大部分をカバーする。医療機関は、公立、私立(非営利および営利)、大学病院など多様であり、患者は比較的自由に医師や病院を選択できる。

社会福祉制度も充実しており、失業手当、老齢年金、障害者年金、児童手当、生活保護などが整備されている。高齢者福祉に関しては、在宅介護サービスや介護施設の拡充が進められている。しかし、高齢化の進展に伴う医療費や介護費の増大は、財政的な課題となっている。

社会的弱者への配慮として、低所得者向けの医療費助成制度や、ホームレス支援、薬物依存症者への治療・支援プログラムなどが存在する。医療格差の問題については、地域間や所得層間の健康格差の是正が課題とされており、予防医療の推進や健康教育の強化が図られている。

ベルギーは、世界で初めて安楽死を合法化した国の一つであり、特定の条件下で末期患者の尊厳死が認められている。ベルギーの歴史上初めて、安楽死の年齢制限撤廃から2年後に最初の子供が安楽死した。その子供は不治の病に苦しんでおり、安楽死が認められた。安楽死に対する一定の支持はあるものの、自殺幇助を巡る問題であるため、論争の可能性も存在する。

自殺幇助を除けば、ベルギーは西ヨーロッパで最も自殺率が高く、先進国の中でも最も自殺率が高い国の一つである(リトアニア、韓国、ラトビアに次ぐ)。

9.6. 治安

ベルギーは比較的治安の良い国とされているが、都市部、特にブリュッセルやアントワープなどの大都市では、スリ、置き引き、ひったくりといった軽犯罪が発生しており、観光客は注意が必要である。近年では、偽警官による詐欺事件も報告されている。夜間の一人歩きや人通りの少ない場所は避けるべきである。

テロの脅威に関しては、ヨーロッパ全体で警戒レベルが引き上げられている状況を反映し、ベルギー政府もテロ対策を強化している。主要な駅や空港、観光地などでは警備が強化されている。

自動車の運転マナーに関しては、一部に速度超過や強引な運転が見られるため、交通ルールを遵守し、慎重な運転が求められる。公共交通機関は比較的安全に利用できるが、混雑時にはスリなどに注意が必要である。

麻薬関連の犯罪も存在し、特に若年層における薬物使用が社会問題の一つとなっている。政府は、薬物乱用防止のための啓発活動や、薬物依存症者への治療・支援プログラムを実施している。

全体として、ベルギーは旅行者や居住者にとって比較的安全な国であるが、基本的な防犯意識を持ち、貴重品の管理に注意を払うことが重要である。

10. 文化

ベルギーの文化は、その地理的位置と歴史的背景から、ゲルマン文化とラテン文化が融合した多様な様相を呈している。北部のフランデレン地域はオランダ語圏の文化、南部のワロン地域はフランス語圏の文化が色濃く、首都ブリュッセルは両文化が混じり合う国際的な都市となっている。また、東部にはドイツ語圏の文化も存在する。この多様性は、芸術、建築、文学、音楽、食文化、祭りなど、文化のあらゆる側面に反映されている。

ベルギーは中世以来、ヨーロッパの芸術・文化の中心地の一つであり、フランドル派の絵画やアール・ヌーヴォー建築など、世界的に名高い芸術運動を生み出してきた。現代においても、漫画(バンド・デシネ)やファッション、デザインなどの分野で国際的に活躍するクリエイターを多数輩出している。

10.1. 芸術と建築

ベルギーは、その歴史を通じて豊かな芸術的伝統と多様な建築様式を育んできた。

絵画:中世後期からルネサンス期にかけて、初期フランドル派が隆盛を極めた。ヤン・ファン・エイク、ロヒール・ファン・デル・ウェイデン、ハンス・メムリンクらは、油彩技法の発展に貢献し、写実的で緻密な宗教画や肖像画を数多く残した。16世紀には、農民の生活や風景を生き生きと描いたピーテル・ブリューゲルが登場した。17世紀のバロック期には、ピーテル・パウル・ルーベンスが壮大で力強い作品で国際的な名声を得、アンソニー・ヴァン・ダイクは優雅な肖像画で知られた。近代以降では、ジェームズ・アンソールの独創的な表現、ルネ・マグリットやポール・デルヴォーに代表されるシュルレアリスムが特筆される。コンスタン・ペルメークなどの表現主義の画家たちも活躍した。前衛的なCoBrA運動は1950年代に登場し、彫刻家のパナマレンコは現代美術において注目すべき人物であり続けている。多分野で活躍するヤン・ファーブル、ヴィム・デルボワ、画家のリュック・タイマンスらは、現代美術シーンで国際的に著名な人物である。

建築:ベルギーには、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロックといった各時代の重要な建築様式が残されている。特に、ブルッヘの鐘楼やアントワープ聖母大聖堂はゴシック建築の傑作として知られる。19世紀末から20世紀初頭にかけては、アール・ヌーヴォー運動がブリュッセルを中心に花開き、ヴィクトール・オルタやアンリ・ヴァン・デ・ヴェルデがその代表的な建築家である。オルタが設計したオルタ邸を含む4つの邸宅は、ユネスコ世界遺産に登録されている。

これらの芸術作品や歴史的建造物は、ベルギー国内の美術館や都市の景観として今日まで大切に保存されており、多くの観光客を魅了している。

10.2. 文学と漫画

ベルギーの文学は、オランダ語とフランス語の二つの主要言語で豊かに発展してきた。フランス語文学では、詩人のエミール・ヴェルハーレンや、1911年にノーベル文学賞を受賞した劇作家・詩人のモーリス・メーテルリンク、推理小説で有名なジョルジュ・シムノン(メグレ警視シリーズの作者)などが国際的に知られている。現代ではアメリー・ノートンなどが活躍している。オランダ語(フラマン語)文学では、ヘンドリック・コンシャーンスが「フランデレン文学の父」と称され、ヒューホ・クラウスは戦後を代表する作家の一人である。

ベルギーは「バンド・デシネ」(BD)と呼ばれる独自の漫画文化が非常に盛んな国としても世界的に有名である。代表的な作品としては、エルジェ作の『タンタンの冒険』、ペヨ作の『スマーフ』が挙げられる。その他にも、アンドレ・フランカン(『ガストン・ラガフ』)、モリス(『ラッキー・ルーク』)、グレッグ(『アシル・タロン』)、ランビル(『青い制服』)、エドガー・P・ジャコブス、ウィリー・ファンデルステーンなど、多くの著名な作家がベルギーの漫画産業を世界的な名声に導いた。ブリュッセルにはベルギー漫画センターがあり、バンド・デシネの歴史や作品が展示されている。

これらの文学作品や漫画は、ベルギーの社会や文化を反映し、国内外の読者に影響を与え続けている。

10.3. 音楽と映画

ベルギーの音楽シーンは、クラシックからポピュラー、ジャズ、電子音楽に至るまで多様性に富んでいる。

音楽:中世からルネサンス期にかけて、ネーデルラント南部(現在のベルギーを含む地域)ではフランドル楽派と呼ばれる声楽ポリフォニーが隆盛を極め、ヨーロッパ音楽に大きな影響を与えた。19世紀にはリエージュ生まれの作曲家セザール・フランクが活躍した。ヴァイオリニストとしては、アンリ・ヴュータン、ウジェーヌ・イザイ、アルテュール・グリュミオーなどが国際的に名高い。アドルフ・サックスは1846年にサクソフォーンを発明した。ポピュラー音楽では、シャンソン歌手のジャック・ブレルが世界的に有名であり、その詩的で情熱的な歌唱は多くの人々に感銘を与えた。ジャズの分野では、ギタリストのジャンゴ・ラインハルトやハーモニカ奏者のトゥーツ・シールマンスが国際的な名声を得ている。現代では、ポップシンガーのストロマエがヨーロッパ内外で大きな成功を収めている。ロック/ポップミュージックでは、テレックス、フロント242、K'sチョイス、フーヴァーフォニック、ザップ・ママ、ソウルワックス、デウスなどがよく知られている。ヘヴィメタルシーンでは、マキャヴェル、チャンネル・ゼロ、エンスローンドといったバンドが世界的なファンベースを持っている。

映画:ベルギー映画は、社会派ドラマからアート系作品まで幅広いジャンルで国際的に評価されている。ダルデンヌ兄弟(ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ)は、カンヌ国際映画祭で2度のパルム・ドールを受賞するなど、現代を代表する映画監督である。彼らの作品は、現実社会の問題を鋭く描き出し、国際的に高い評価を得ている。その他、アンドレ・デルヴォー、ステイン・コーンニクスなどが知られる。俳優では、ジャン=クロード・ヴァン・ダム、ヤン・デクレール、マリー・ジランなどがいる。成功した映画には、『闇を生きる男』、『ありふれた事件』、『メモリー・オブ・フューチャー』などがある。ブリュッセルでは、毎年ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭が開催され、世界中のファンタジー、SF、ホラー映画が集まる。

10.4. 食文化

ベルギーはビール、チョコレート、ワッフル、フライドポテトで有名である。国民食はステーキとフライドポテト、そしてフライドポテト添えのムール貝である。多くの高評価のベルギーレストランが、ミシュランガイドなどの最も影響力のあるレストランガイドに掲載されている。多くの格式高いビールの中でも、トラピスト修道会の修道士が醸造するビールは特に有名である。厳密にはエールであり、伝統的に各修道院のビールは独自のグラス(形状、高さ、幅が異なる)で提供される。トラピストビールを醸造することを許可されている醸造所は11ヶ所しかなく(そのうち6ヶ所はベルギーにある)。

ベルギー料理はフランス料理と関連があるが、フライドポテト(その名称にもかかわらず、正確な発祥地は不明だが)、カルボナード・フラマンド(ビール、マスタード、月桂樹を使った牛肉のシチュー)、スペキュラース(フランス語ではspeculoos、シナモンと生姜風味のショートクラストビスケットの一種)、ブリュッセルワッフル(およびその変種であるリエージュワッフル)、ワーテルゾーイ(鶏肉または魚、クリーム、野菜で作ったスープ)、アンディーブのベシャメルソース添え、メキャベツ、ベルギーのプラリネ(ベルギーには最も有名なチョコレート店がいくつかある)、シャルキュトリ(加工肉)、そして「緑のウナギ」(緑のハーブソースで煮込んだ川ウナギ)など、いくつかのレシピはベルギーで考案されたとされている。

コート・ドール、ノイハウス、レオニダス、ゴディバといったベルギーのチョコレートやプラリネのブランドは有名であり、アントワープのブリーやデル・レイ、ブリュッセルのメリーズといった独立系生産者も同様である。ベルギーは1100種類以上のビールを生産している。ウェストフレteren修道院のトラピストビールは、繰り返し世界最高のビールと評価されている。世界最大のビール醸造会社であるアンハイザー・ブッシュ・インベブは、ルーヴェンに本社を置いている。

10.5. 祭り・民俗

ベルギーの文化生活において、民俗は大きな役割を果たしている。この国には、比較的に多くの行列、騎馬行列、パレード、オメガング、デュカス、ケルミス、その他の地方の祭りがあり、そのほとんどは元々宗教的または神話的な背景を持っている。モンス近郊のバンシュの3日間のカーニバルは、有名なジル(高く羽飾りのついた帽子と鮮やかな衣装をまとった男性たち)が登場し、四旬節(灰の水曜日とイースターの間の40日間)の直前に開催される。アト、ブリュッセル、デンデルモンデ、メヘレン、モンスの「行列の巨人とドラゴン」と共に、ユネスコによって人類の口承及び無形遺産の傑作として認められている。

その他の例としては、2月または3月に開催されるアールストの3日間のカーニバル、5月にブルッヘで行われる聖血の行列、7年ごとにハッセルトで開催されるビルガ・イェッセの行列、メヘレンのハンズウィックの聖母の毎年の行列、8月15日にリエージュで行われる祝祭、ナミュールのワロン祭りなどがある。1832年に始まり、1960年代に復活したヘントの祭り(7月21日のベルギー建国記念日頃にヘントで開催される音楽と演劇の祭り)は、現代の伝統となっている。これらの祭りの多くには、自転車競技などのスポーツ競技が含まれており、多くはケルミスのカテゴリーに分類される。

主要な非公式の祝日(ただし、公式の祝日ではない)は、聖ニコラウスの日(オランダ語:Sinterklaasオランダ語、フランス語:la Saint-Nicolasフランス語)であり、子供たちのための祭りであり、リエージュでは学生のための祭りでもある。これは毎年12月6日に行われ、初期のクリスマスのようなものである。12月5日の夜、寝る前に、子供たちは聖ニコラウスの馬またはロバのために、水またはワインと人参を暖炉のそばに靴を置く。伝統によれば、聖ニコラウスは夜に来て煙突を下りてくる。そして食べ物と水またはワインを取り、プレゼントを残し、再び上り、馬またはロバに餌を与え、旅を続ける。彼はまた、子供たちが良い子だったか悪い子だったかを知っている。この祝日は、特にベルギーとオランダの子供たちに愛されている。オランダ移民がこの伝統をアメリカ合衆国に持ち込み、そこで聖ニコラウスは現在サンタクロースとして知られている。

10.6. スポーツ

1970年代以降、スポーツクラブや連盟は各言語共同体内で別々に組織されている。フランス語圏スポーツ連盟の認定やブリュッセル首都圏地域の3つのスポーツセンターの運営は、ADEPS(Administration de l'Éducation Physique et du Sportアドミニストラシオン・ド・レデュカシオン・フィジーク・エ・デュ・スポールフランス語)が担当している。そのオランダ語圏の対応機関はスポルト・フラーンデレン(Sport Vlaanderenスポルト・フラーンデレンオランダ語、旧称BLOSO)である。

サッカーはベルギーの両地域で最も人気のあるスポーツであり、その他にも自転車競技、テニス、水泳、柔道、バスケットボールが非常に人気がある。サッカーベルギー代表は、2015年11月に初めて首位に立って以来、FIFAランキングで常に上位に位置している。1990年代以降、同チームはブラジル代表とスペイン代表の記録に次いで、歴史上最も長く世界ランキング1位を維持している。エデン・アザール、ケヴィン・デ・ブライネ、ジャン=マリー・パフ、ヤン・クーレマンスといった世界クラスの選手を擁する黄金世代は、2018年ワールドカップで銅メダル、1980年ユーロで銀メダルを獲得した。ベルギーは1972年ユーロを主催し、オランダと2000年ユーロを共同開催した。

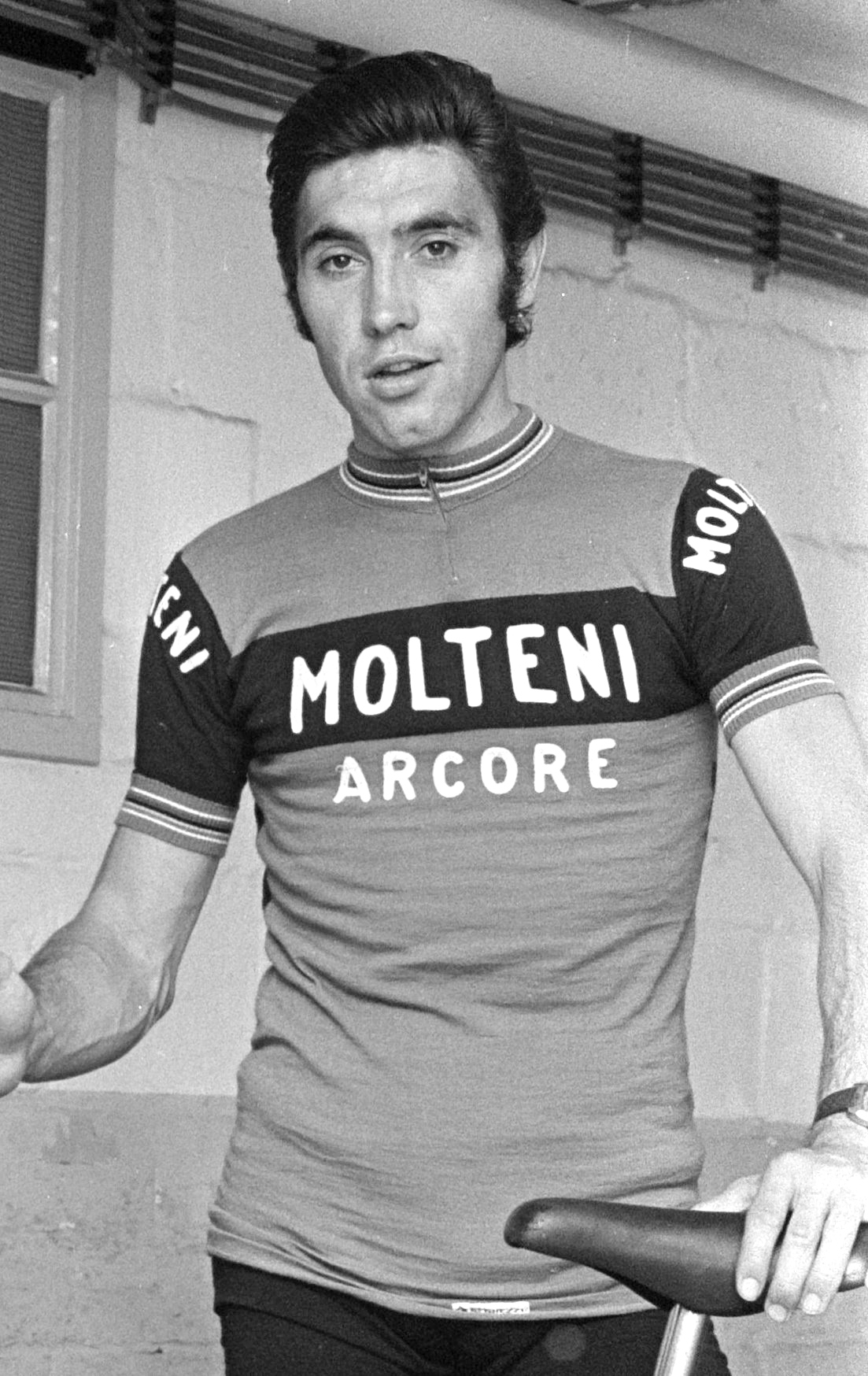

ベルギー人はフランスに次いでツール・ド・フランスの優勝回数が最も多い国である。また、UCIロード世界選手権大会での優勝回数も最も多い。ツール・ド・フランスでの5回の優勝をはじめとする数々の自転車競技記録を持つベルギーの自転車選手エディ・メルクスは、史上最高の自転車選手の一人と見なされている。フィリップ・ジルベールとレムコ・エヴェネプールは、それぞれ2012年と2022年の世界チャンピオンである。その他の有名なベルギーの自転車選手には、トム・ボーネンやワウト・ファン・アールトがいる。

キム・クライシュテルスとジュスティーヌ・エナンは、共に女子テニス世界ランキング1位として年間最優秀選手に選ばれた。

スパ・フランコルシャンのモーターレースサーキットでは、F1世界選手権ベルギーグランプリが開催される。ベルギー人ドライバーのジャッキー・イクスは、グランプリで8勝、ル・マン24時間レースで6勝を挙げ、F1世界選手権では2度準優勝している。ベルギーはまた、ジョエル・ロベール、ロジェ・デ・コスタ、ジョルジュ・ジョベ、エリック・ゲボス、ステファン・エヴェルツなどのライダーを擁し、モトクロスでも高い評価を得ている。

ベルギーで毎年開催されるスポーツイベントには、陸上競技大会のメモリアルヴァンダム、F1ベルギーグランプリ、そしてロンド・ファン・フラーンデレンやリエージュ~バストーニュ~リエージュなどの数々のクラシックサイクルレースがある。1920年アントワープオリンピックはアントワープで開催された。1977年ヨーロッパバスケットボール選手権はリエージュとオーステンデで開催された。

10.7. メディア

ベルギーのメディア状況は、国の連邦構造と言語的多様性を反映しており、オランダ語圏(フランデレン)、フランス語圏(ワロン)、およびドイツ語圏の各共同体がそれぞれ独自のメディア市場を形成している。

新聞:各言語圏で主要な日刊紙が発行されている。フランデレン地域では、『Het Laatste Nieuws』、『De Morgen』、『De Standaard』などが有力である。ワロン地域では、『Le Soir』、『La Libre Belgique』などが主要紙として読まれている。ドイツ語共同体では『Grenz-Echo』が発行されている。

テレビ・ラジオ放送:公共放送は各言語共同体が運営している。フランデレン語共同体のVRT(Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie)、フランス語共同体のRTBF(Radio-Télévision Belge de la Communauté Française)、ドイツ語共同体のBRF(Belgischer Rundfunk)がそれぞれの言語でテレビ・ラジオ番組を放送している。これらの公共放送は、ニュース、教育、文化、エンターテイメントなど多様なコンテンツを提供し、各共同体の文化形成に重要な役割を果たしている。民間放送も活発であり、多くの商業テレビ局やラジオ局が存在する。

通信社:ベルガ通信(Belga News Agency)が国内最大の通信社であり、国内外のニュースを各メディアに配信している。

報道の自由とメディアの多様性:ベルギーは報道の自由が保障されており、メディアの多様性も比較的高い水準にある。しかし、メディアの所有構造の集中化や、デジタル化に伴うフェイクニュースの拡散といった課題も指摘されている。また、言語圏によるメディア市場の分断は、国民全体の共通認識形成を難しくする側面もある。近年では、オンラインメディアやソーシャルメディアの役割が増大しており、伝統的なメディアもデジタル戦略の強化を進めている。

11. 世界遺産

ベルギー国内には、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)の世界遺産リストに登録された文化遺産および自然遺産が複数存在する。これらの遺産は、ベルギーの豊かな歴史、芸術、文化、そして自然の重要性を物語っている。

文化遺産:

- フランドル地方のベギン会修道院群(1998年登録):13世紀にフランドル地方各地に設立された、俗人女性の共同生活施設の優れた例。

- ラ・ルヴィエールとル・ルーにあるサントル運河の4つのリフトとその周辺(1998年登録):19世紀末から20世紀初頭にかけて建設された、産業革命期の技術力を示す運河昇降機群。

- ブリュッセルのグラン=プラス(1998年登録):ギルドハウスや市庁舎など、壮麗な歴史的建造物に囲まれた広場。

- ベルギーとフランスの鐘楼群(1999年、2005年拡張登録):中世における都市の自由と自治の象徴である鐘楼群。ベルギー国内には33件が含まれる。

- ブルッヘ歴史地区(2000年登録):「北のヴェネツィア」とも呼ばれる、中世の美しい街並みが保存された地区。

- 建築家ヴィクトル・オルタの主な都市邸宅群(2000年登録):アール・ヌーヴォー様式の代表的な建築家ヴィクトル・オルタが設計した4つの邸宅。

- スピエンヌの新石器時代の火打石採掘地(2000年登録):ヨーロッパ最大かつ最古の新石器時代の火打石採掘遺跡。

- トゥルネーのノートルダム大聖堂(2000年登録):ロマネスク様式とゴシック様式が融合した壮大な大聖堂。

- プランタン=モレトゥスの家屋・工房・博物館複合体(2005年登録):16世紀の印刷工房と出版社の貴重な遺構。

- ストックレー邸(2009年登録):ウィーン分離派の建築家ヨーゼフ・ホフマン設計による、20世紀初頭の総合芸術作品。

- ワロン地方の主要な鉱山遺跡群(2012年登録):19世紀から20世紀にかけての石炭採掘産業の歴史を伝える4つの鉱山遺跡。

- 慈善の植民地群(2021年登録、オランダと共同):19世紀の貧困対策として建設された農業植民地の遺跡群(ベルギー国内はウォルトルテル)。

- 第一次世界大戦の西部戦線における慰霊と追悼の場所(フランスとベルギー)(2023年登録、フランスと共同):第一次世界大戦の激戦地となった西部戦線における墓地や記念碑群。

自然遺産:

- カルパチア山脈とヨーロッパ各地の古代及び原生ブナ林(2007年登録、他17カ国と共同):ベルギー国内ではソワヌの森の一部が含まれる。

これらの世界遺産は、ベルギーの歴史的・文化的価値を国際的に示すものであり、保護と継承のための努力が続けられている。