1. 概要

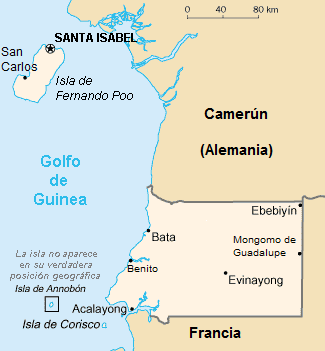

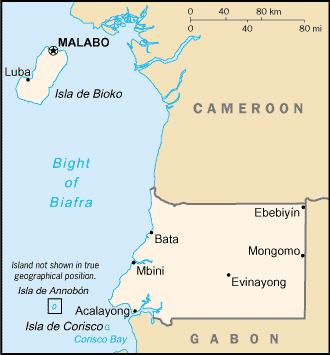

赤道ギニア共和国、通称赤道ギニアは、中部アフリカ西海岸に位置する共和国である。ギニア湾に浮かぶビオコ島、アンノボン島、および大陸部のリオ・ムニとエロベイ諸島(エロベイ・グランデ島、エロベイ・チコ島)を領土とする。首都はビオコ島にあるマラボだが、大陸部に新首都シウダー・デ・ラ・パスの建設が進められている。公用語はスペイン語、フランス語、ポルトガル語である。

1968年にスペインから独立して以来、赤道ギニアは二人の指導者の下にあった。初代大統領フランシスコ・マシアス・ンゲマは残虐な独裁政治を敷き、国民の大量虐殺や国外脱出、経済崩壊を引き起こした。1979年、甥のテオドロ・オビアン・ンゲマ・ムバソゴがクーデターで叔父を処刑し大統領に就任、現在に至るまで長期政権を維持している。オビアン・ンゲマ政権下では1990年代半ばに大規模な石油資源が発見され、名目上の一人当たりGDPはアフリカで最も高い水準に達したが、その富はオビアン・ンゲマ大統領とその一族、側近らに集中し、国民の大多数は依然として貧困にあえいでいる。深刻な人権侵害、報道の自由の欠如、汚職の蔓延、形式的な選挙など、民主主義と人権の観点から国際社会の厳しい批判を受けている。

2. 歴史

赤道ギニアの歴史は、先住民の時代から始まり、ヨーロッパによる植民地化、独立後の独裁政権、そして石油発見による経済的変貌とそれに伴う社会問題を経験してきた。特に独立後の歴史は、人権抑圧と富の偏在という深刻な課題を抱えている。

2.1. 古代及びヨーロッパ人到達以前

現在の赤道ギニア大陸部に最初に居住していたのはピグミー族であると考えられているが、今日ではリオ・ムニ南部の孤立した地域にのみ見られる。紀元前2000年頃から、現在のナイジェリア南東部とカメルーン北西部(グラスフィールズ)の間からバントゥー系民族の移住が始まったと考えられている。彼らは遅くとも紀元前500年頃には赤道ギニア大陸部に定住したとされる。ビオコ島への最初の定住は紀元530年のものとされている。アンノボン島の住民は、元々アンゴラ出身で、ポルトガル人によってサントメ島経由で移住させられた。ヨーロッパ人到達以前、ビオコ島にはブビ族が先住民として居住しており、リオ・ムニには他のバントゥー系民族が住んでいたが、現在の主要民族であるファン人はこの地域にはまだ到達していなかった。

2.2. ヨーロッパ植民時代

赤道ギニアのヨーロッパ植民時代は、まずポルトガルによる探検と支配から始まり、その後スペインに割譲され、20世紀を通じてスペインの植民地支配が確立された。この時代は、プランテーション経済の発展とそれに伴う社会構造の変化、そして独立への動きが見られた。

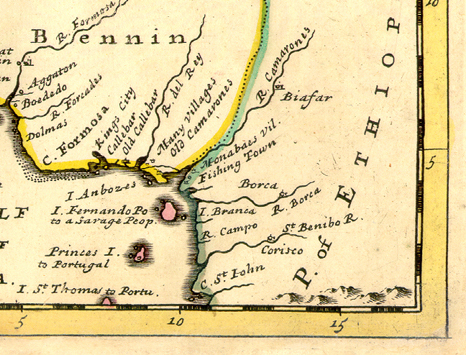

2.2.1. ポルトガルによる初期探検と支配 (1472年-1778年)

1472年、インドへの航路を探索していたポルトガルの探検家フェルナン・ド・ポーがビオコ島を発見したとされている。彼はこの島を「フォルモサ」(Formosaフォルモサポルトガル語)と名付けたが、間もなくヨーロッパの発見者の名を取ってフェルナンド・ポー島と呼ばれるようになった。1474年、フェルナンド・ポー島(現在のビオコ島)とアンノボン島はポルトガルによって植民地化された。ポルトガル人は島の火山性土壌や病気に強い高地などの利点をすぐに認識し、1500年頃には最初の工場が島々に設立された。しかし、1507年に現在のコンセプシオン付近にサトウキビプランテーションと町を建設しようとしたポルトガルの初期の試みは、ブビ族の敵意と熱病により失敗に終わった。島の雨の多い気候、極度の湿度、気温の変動は、最初からヨーロッパ人入植者に大きな打撃を与え、再試行までには数世紀を要した。

2.2.2. スペインへの割譲と初期統治 (1778年-1844年)

1778年、ポルトガルの女王マリア1世とスペインの国王カルロス3世はエル・パルド条約に署名し、これによりビオコ島、隣接する小島、およびニジェール川とオゴウェ川の間のボニー湾(ビアフラ湾)における商業権が、現在のブラジル西部に広がる広大な領土と引き換えにスペインに割譲された。フェリペ・ホセ准将(アルヘレホス伯爵)は1778年10月21日にポルトガルからビオコ島の領有を正式に引き継いだ。アンノボン島の領有権を主張するために航海した後、伯爵はビオコ島で罹患した病気で死亡し、熱病に苦しむ乗組員は反乱を起こした。乗組員は代わりにサントメ島に上陸し、病気で部下の80%以上を失った後、ポルトガル当局に投獄された。この惨事の結果、スペインはその後、新たな領地に多額の投資をすることに消極的になった。しかし、この後退にもかかわらず、スペイン人はこの島を近隣本土での奴隷貿易の拠点として使い始めた。1778年から1810年の間、後の赤道ギニアとなる領域は、ブエノスアイレスに拠点を置くリオ・デ・ラ・プラタ副王領によって管理された。

フェルナンド・ポー島の開発に多額の投資をすることに消極的だったスペインは、1827年から1843年にかけて、大西洋奴隷貿易を抑制するための努力の一環としてイギリスが求めていたマラボ(ビオコ島)の基地をイギリスに貸与した。スペインの許可なしに、イギリスは1827年に奴隷貿易抑制のための混合委員会の本部をフェルナンド・ポー島に移し、1843年にスペインとの合意に基づきシエラレオネに戻した。1817年にイギリスの強い要請によりスペインが奴隷制度を廃止したことは、植民地の価値を当局にとって低下させ、そのため海軍基地の貸与は、そうでなければ不採算な領地からの効果的な歳入源となった。1841年にスペインがアフリカ植民地をイギリスに売却する合意は、本国の世論とスペイン議会の反対により取り消された。

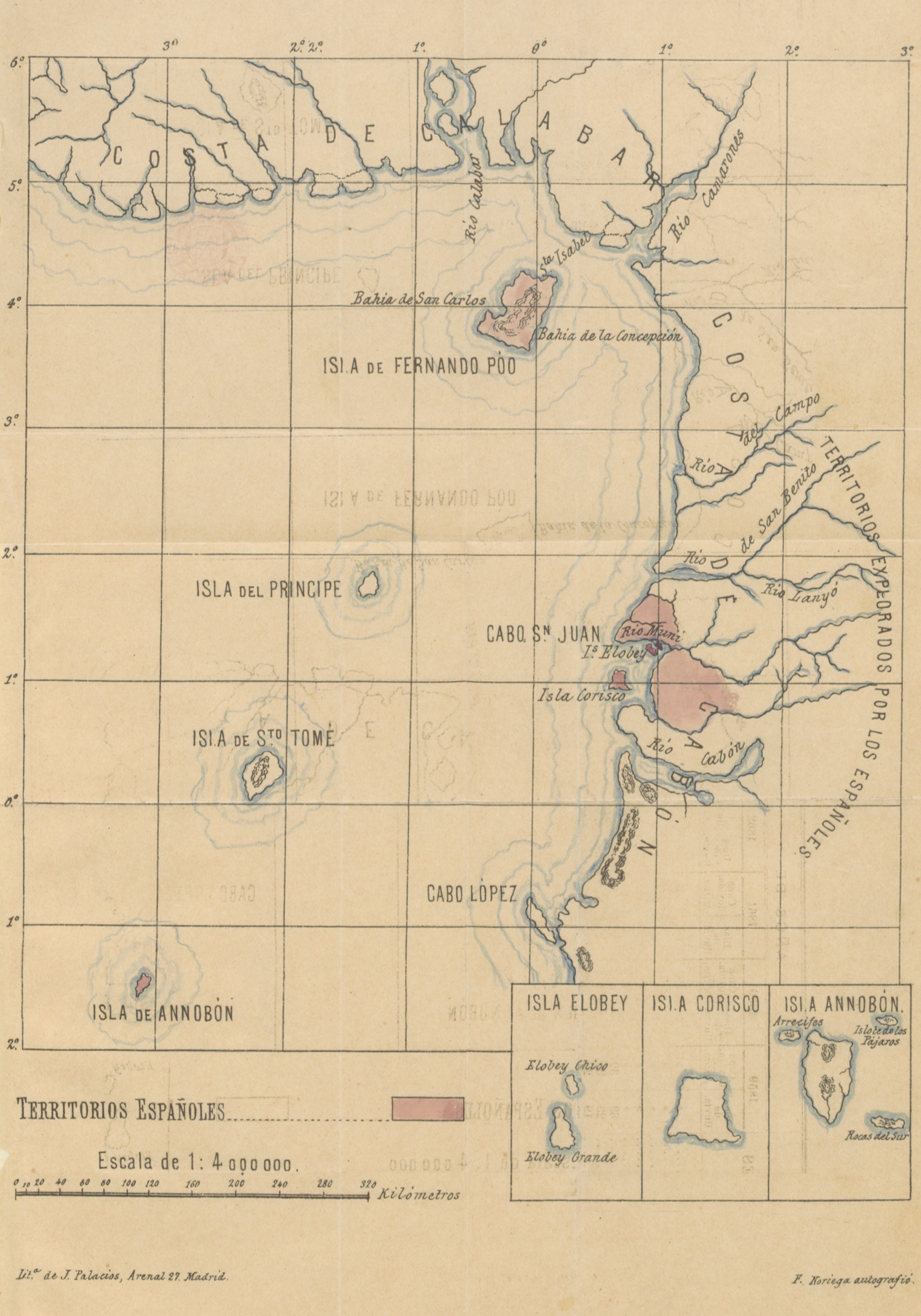

2.2.3. スペイン植民統治の確立 (1844年-1900年)

1844年、イギリスは島をスペインの支配下に返還し、この地域は「ギニア湾スペイン領」(Territorios Españoles del Golfo de Guineaテリトリオス・エスパニョーレス・デル・ゴルフォ・デ・ギネアスペイン語)として知られるようになった。伝染病のため、スペインは植民地にあまり投資せず、1862年には黄熱の発生により島に定住していた多くの白人が死亡した。それにもかかわらず、19世紀後半を通じて民間人によるプランテーションの設立は続けられた。

フェルナンド・ポー島のプランテーションは、主に黒人のクレオールエリート、後にフェルナンディノとして知られる人々によって運営されていた。イギリスは統治期間中に約2,000人のシエラレオネ人と解放奴隷をそこに定住させ、イギリスが去った後も西アフリカや西インド諸島からの移民の流入が続いた。解放されたアンゴラ人奴隷、ポルトガル系アフリカ人クレオール、ナイジェリアやリベリアからの移民も植民地に定住し始め、すぐに新しいグループに加わった。現地の混成に、キューバ人、フィリピン人、ユダヤ人、様々な肌の色のスペイン人が加わり、その多くは政治的またはその他の犯罪でアフリカに追放された者たちであり、政府の支援を受けた一部の入植者もいた。

1870年までに、島に住む白人の予後は、高地に住むことが推奨された後、大幅に改善され、1884年までには最小限の行政機構と主要なプランテーションの多くが海抜数百メートルのピコ・バシレに移された。ヘンリー・モートン・スタンリーは、このような政策の制定を拒否したことでフェルナンド・ポー島を「スペインが磨かなかった宝石」と評した。島に住むヨーロッパ人の生存の可能性が向上したにもかかわらず、島に滞在していたメアリー・キングスリーは、依然としてフェルナンド・ポー島をそこに任命されたスペイン人にとって「より不快な処刑形態」と述べていた。

近隣のポルトガル領の島々からの移民、逃亡奴隷、そして将来のプランテーション経営者も少数ながら流入した。フェルナンディノの一部はカトリック教徒でスペイン語を話したが、第一次世界大戦前夜には約9割がプロテスタントで英語を話し、ピジン英語が島の共通語であった。シエラレオネ人はプランテーション経営者として特に有利な立場にあり、象牙海岸(ウィンドワード海岸)での労働者募集が続けられた。フェルナンディノは原住民とヨーロッパ人の間の貿易業者や仲買人となった。シエラレオネ経由で西インド諸島から来た解放奴隷のウィリアム・プラットが、フェルナンド・ポー島でカカオ栽培を確立した。

スペインは、条約によって権利を有していたビアフラ湾の広大な地域を占領しておらず、フランスはスペインが主張する領土を犠牲にして占領地を拡大していた。マドリード政府は、ガボンやカメルーンに至る内陸部で条約を結んでいたマヌエル・イラディエルのような人物の探検を部分的にしか支援せず、1885年のベルリン会議の条件で要求された「実効支配」から多くの土地を放置していた。本土併合に対する最小限の政府支援は、世論とフェルナンド・ポー島での労働力の必要性の結果として行われた。

最終的に1900年のパリ条約は、スペインにリオ・ムニの大陸部飛地領のみを残し、スペイン人が当初主張していたウバンギ川まで東に広がる30万平方キロメートルのうち、わずか2.60 万 km2であった。フランス・スペイン間交渉の屈辱と、キューバでの惨事は、スペイン交渉団の長であったペドロ・ゴベル・イ・トバルが1901年10月21日の帰国途中に自殺する事態を招いた。イラディエル自身も1911年に絶望のうちに亡くなった。数十年後、コゴの港は彼に敬意を表してプエルト・イラディエルと改名された。

2.2.4. 20世紀前半 (1900年-1945年)

1900年のパリ条約により、スペイン領ギニアの領域が確定した。1904年から1905年にかけて発行された土地規制はスペイン人に有利であり、後の大規模プランテーション経営者のほとんどはその後にスペインからやって来た。この時期、コリスコ島などでもカトリックの布教が進められた。労働力確保のため、1914年にはリベリアと安価な労働力を輸入する協定が結ばれた。しかし、不正行為のため、リベリア政府は、1930年にチャールズ・D・B・キング大統領を失脚させたクリスティ報告書でフェルナンド・ポー島のリベリア人労働者の状態が明らかになった後、最終的に条約を終了させた。

19世紀後半までに、ブビ族はスペインのクラレチアン会の宣教師たちによってプランテーション経営者の要求から保護されていた。彼らは植民地で非常に影響力があり、最終的にブビ族を、パラグアイにおける有名なイエズス会のリダクションを彷彿とさせる小さな宣教神政国家へと組織した。カトリックの浸透は、1898年と1910年のプランテーションでの強制労働の徴兵に抗議する2つの小さな反乱によってさらに進んだ。ブビ族は1917年に武装解除され、宣教師たちに依存するようになった。深刻な労働力不足は、ドイツ領カメルーンからの大量の難民の流入と、数年間島に滞在した数千人の白人ドイツ兵によって一時的に解決された。

1926年から1959年の間、ビオコ島とリオ・ムニはスペイン領ギニアとして統合された。経済は大規模なカカオとコーヒーのプランテーションと伐採利権に基づいており、労働力は主にリベリア、ナイジェリア、カメルーンからの移民契約労働者であった。1914年から1930年の間に、推定1万人のリベリア人が、1930年に完全に停止された労働条約の下でフェルナンド・ポー島に渡った。リベリア人労働者が利用できなくなると、フェルナンド・ポー島のプランテーション経営者はリオ・ムニに目を向けた。1920年代、リベリアが労働者募集を削減し始めた時期に、ファン人を鎮圧するためのキャンペーンが開始された。1926年までには植民地警備隊の駐屯地が飛地領全体に配置され、1929年までには植民地全体が「平定された」と見なされた。

スペイン内戦は植民地に大きな影響を与えた。リオ・ムニの総督と副総督を含む150人のスペイン人白人のグループは、飛地領に人民戦線と呼ばれる社会主義政党を結成し、フェルナンド・ポー島のプランテーション所有者の利益に対抗する役割を果たした。戦争が勃発すると、フランシスコ・フランコはカナリア諸島に拠点を置く国家主義軍に赤道ギニアの支配を確保するよう命じた。1936年9月、フェルナンド・ポー島のファランヘ党員の支援を受けた国家主義軍は、ルイス・サンチェス・ゲラ・サエス総督とその代理人ポーセルの下で共和制政府を支持していたリオ・ムニを制圧した。11月までに人民戦線とその支持者は敗北し、赤道ギニアはフランコのために確保された。占領を担当した司令官フアン・フォンタン・ロベはフランコによって総督に任命され、飛地領内陸部に対するスペインの支配をより強化し始めた。

リオ・ムニの公式人口は1930年代には10万人強であった。カメルーンやガボンへの逃亡は容易であった。そのため、フェルナンド・ポー島は労働力不足に苦しみ続けた。フランスはカメルーンでの労働者募集を短期間しか許可せず、主な労働力源はナイジェリアのカラバルからカヌーで密入国したイボ人となった。この解決策により、フェルナンド・ポー島は第二次世界大戦後、アフリカで最も生産性の高い農業地域の一つとなった。

2.2.5. スペイン統治末期と独立準備 (1945年-1968年)

政治的に、戦後の植民地史は3つのかなり明確な段階に分けられる。1959年まで、その地位はポルトガル帝国の手法に倣い「植民地」から「州」に格上げされた。1960年から1968年の間、マドリードは領土をスペイン体制の一部として維持することを目的とした部分的な脱植民地化を試みた。そして1968年以降、領土は独立した共和国となった。第一段階は、以前の政策の継続に過ぎなかった。これらはポルトガルとフランスの政策と酷似しており、特に人口を「原住民」または非市民として統治される大多数と、市民的地位を認められたごく少数の少数派(白人と共に)に分割し、首都文化への同化が進歩の唯一許容される手段であった。

この「州」段階ではナショナリズムが芽生え始めたが、主にカメルーンやガボンで「カウディーリョ」の庇護から逃れてきた小グループの間で起こった。彼らは2つの組織を結成した。赤道ギニア解放国民運動(Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorialモビミエント・ナシオナル・デ・リベラシオン・デ・ラ・ギネア・エクアトリアルスペイン語、MONALIGE)と赤道ギニア人民思想(Idea Popular de Guinea Ecuatorialイデア・ポプラー・デ・ギネア・エクアトリアルスペイン語、IPGE)である。1960年代後半までに、アフリカ大陸の多くが独立を認められていた。この傾向を認識したスペインは、独立に向けて国を準備するための努力を強化し始めた。1965年の一人当たり国民総生産は466ドルで、これは黒人アフリカで最も高かった。スペインはサンタ・イサベルに国際空港を建設し、テレビ局を設置し、識字率を89%に引き上げた。1967年、赤道ギニアの一人当たり病院ベッド数はスペイン自体よりも多く、16病院に1637床があった。植民地支配の終わりまでに、高等教育を受けたアフリカ人の数はわずか2桁であった。

1963年8月9日の決定は、1963年12月15日の国民投票で承認され、領土にある程度の自治権を与え、穏健派グループである赤道ギニア国民同盟運動(Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorialモビミエント・デ・ウニオン・ナシオナル・デ・ギネア・エクアトリアルスペイン語、MUNGE)の行政的昇進をもたらした。これは成功せず、国連からの変化への圧力が高まる中、マドリードは徐々にナショナリズムの流れに屈することを余儀なくされた。1965年に2つの国連総会決議が採択され、スペインに植民地の独立を認めるよう命じ、1966年には国連委員会が同国を視察した後、同様のことを勧告した。これに対し、スペインは、独立した赤道ギニアのための新しい憲法を交渉するために、1967年10月27日に憲法制定会議を開催すると宣言した。会議には41人の現地代表と25人のスペイン人が出席した。アフリカ人は主に、特権の喪失とファン族多数派による「圧倒」を恐れるフェルナンディノとブビ族の一方と、他方のリオ・ムニ・ファン族ナショナリストとの間で分裂していた。会議で、後の初代大統領となる主要なファン族の人物、フランシスコ・マシアス・ンゲマは、アドルフ・ヒトラーが「アフリカを救った」と主張する物議を醸す演説を行った。9回の会議の後、フェルナンド・ポー島の分離を望む「統一派」と「分離派」の間の行き詰まりのため、会議は中断された。マシアスはこの問題を国際的に認知させるために国連へ赴くことを決意し、ニューヨークでの彼の扇動的な演説は、スペインが独立と総選挙の両方の日程を決定するのに貢献した。1968年7月、事実上すべてのブビ族指導者がニューヨークの国連に行き、自分たちの主張の認知度を高めようとしたが、国際社会は植民地独立の細部にこだわることに関心を示さなかった。1960年代は、元アフリカ植民地の将来について大きな楽観論が広がっていた時期であり、ブビ族のようなヨーロッパの支配者に近かったグループは肯定的に見なされなかった。

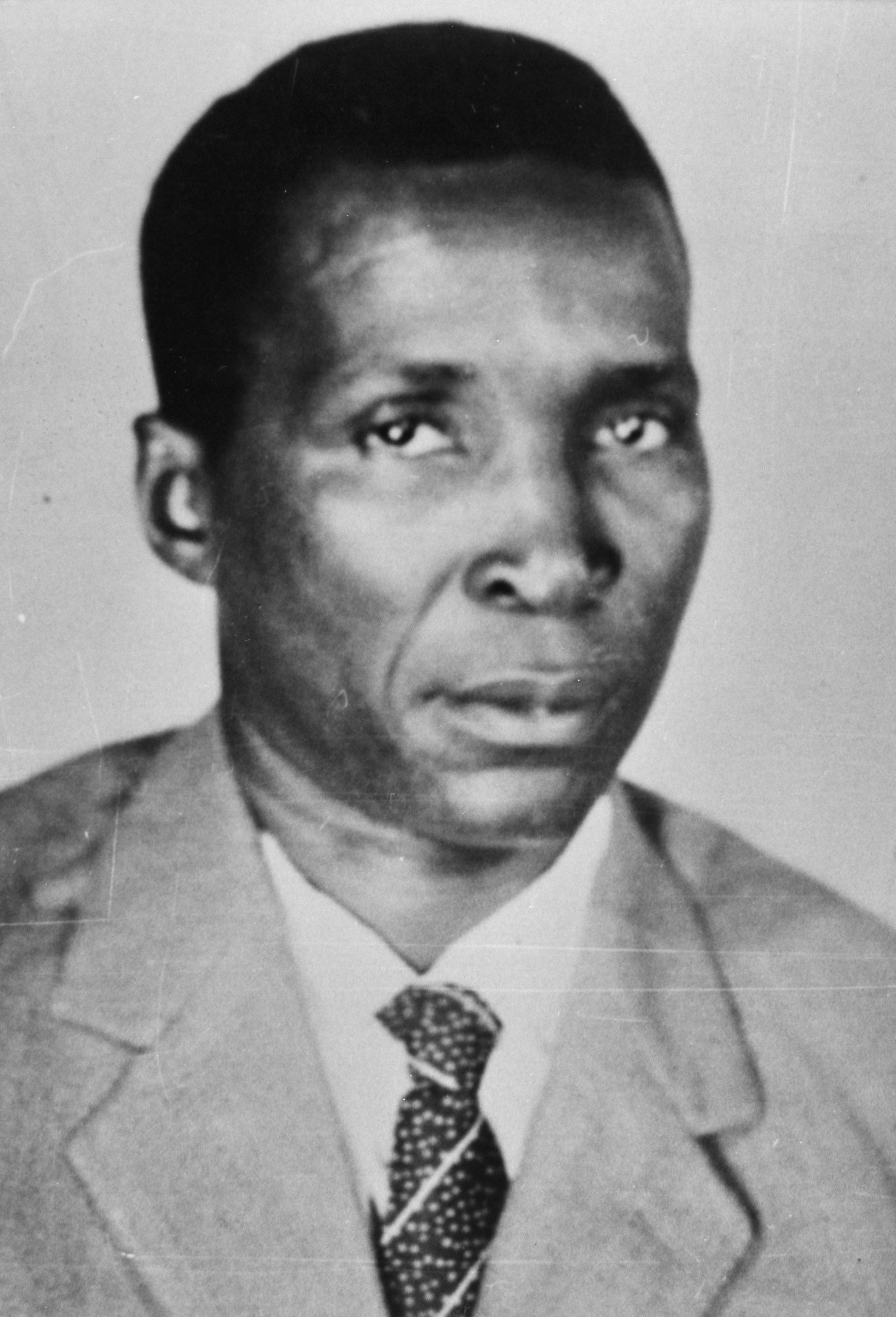

2.3. 独立とマシアス・ンゲマ政権 (1968年-1979年)

1968年10月12日正午、首都マラボでスペインからの独立が達成された。新国家は赤道ギニア共和国となり(この日は国の独立記念日として祝われる)、フランシスコ・マシアス・ンゲマは、同国で現在に至るまで唯一自由かつ公正に行われた選挙で大統領に就任した。フランコ政権下のスペインは選挙でマシアスを支持していた。彼の選挙運動の多くは、リオ・ムニの農村部を訪れ、彼に投票すればスペイン人の家と妻を手に入れることができると約束することであった。彼は第2回投票で勝利した。

ナイジェリア内戦中、フェルナンド・ポー島には多くのビアフラ支持のイボ人移民労働者が住んでおり、分離独立国家からの多くの難民が島に逃れた。赤十字国際委員会は赤道ギニアから救援便の運航を開始したが、マシアスはすぐにこれを停止させ、トラック用のディーゼル燃料や医療活動用の酸素ボンベの輸送を許可しなかった。ビアフラ分離独立派は国際的な支援なしに飢餓に追い込まれた。

検事総長が政府高官による「行き過ぎた行為と虐待」について苦情を申し立てた後、マシアスは1969年のクリスマスイブに、すべて政敵であったとされる150人のクーデター計画容疑者を粛清のために処刑した。マシアス・ンゲマは、1970年7月に野党の政治活動を非合法化し、1972年に自身を終身大統領とすることで、その全体主義的権力をさらに強固なものとした。彼はスペインおよび西側諸国との関係を断絶した。「新植民地主義」と見なしたマルクス主義を非難したにもかかわらず、赤道ギニアは共産主義国家、特に中国、キューバ、東ドイツ、ソ連と特別な関係を維持した。マシアス・ンゲマはソ連と特恵貿易協定および海運条約を締結した。ソ連はまた、赤道ギニアに融資を行った。

この海運協定は、ソ連に試験的な漁業開発プロジェクトと、ルバの海軍基地の許可を与えた。その見返りとして、ソ連は赤道ギニアに魚を供給することになっていた。中国とキューバもまた、赤道ギニアに様々な形の財政的、軍事的、技術的援助を行い、それによって両国は赤道ギニアで一定の影響力を得た。ソ連にとっては、アンゴラ内戦においてルバ基地、後にはマラボ国際空港へのアクセスから利益を得ることができた。

1974年、世界教会協議会は、1968年以来、継続的な恐怖政治の中で多数の人々が殺害されたことを確認した。全人口の4分の1が国外に逃亡し、「刑務所は満員で、事実上、広大な強制収容所を形成している」と述べた。人口30万人の中から、推定8万人が殺害された。少数民族であるブビ族に対するジェノサイドを行ったとされるほか、マシアス・ンゲマは何千人もの反対派容疑者の殺害を命じ、教会を閉鎖し、熟練した市民や外国人が国外に逃亡する中で経済の崩壊を招いた。

2.4. テオドロ・オビアン・ンゲマ政権 (1979年-現在)

マシアス・ンゲマの甥であるテオドロ・オビアン・ンゲマ・ムバソゴ(以下、オビアン)は、1979年8月3日に血なまぐさいクーデターで叔父を失脚させた。マシアス・ンゲマが捕らえられるまで2週間以上にわたる内戦が続いた。彼は裁判にかけられ、間もなく処刑され、オビアンはより穏健ではあるが依然として権威主義的な大統領として後を継いだ。

1995年、アメリカの石油会社モービルが赤道ギニアで石油を発見した。その後、同国は急速な経済発展を遂げたが、石油資源からの収益は国民には行き渡らず、国連の人間開発指数では低い順位にとどまっている。5歳未満の子供の7.9%が死亡し、人口の半分以上が清潔な飲料水へのアクセスを持たない。オビアンは国の石油資源を自身とその関係者のために私腹を肥やすために利用していると広く疑われている。2006年、フォーブス誌は彼の個人資産を6.00 億 USDと推定した。

2011年、政府は国の新しい首都としてシウダー・デ・ラ・パス(旧称オヤラ)を計画していると発表した。この都市は2017年にシウダー・デ・ラ・パス(平和の都市)と改名された。

2016年2月現在、オビアンはカメルーンのポール・ビヤに次いでアフリカで2番目に長く政権を握っている独裁者であった。赤道ギニアは2018年から2019年にかけて国連安全保障理事会の非常任理事国に選出された。2021年3月7日、バタ市近郊の軍事基地で弾薬爆発事故が発生し、98人が死亡、600人が負傷し病院で治療を受けた。2022年11月、オビアンは2022年の総選挙で野党からの不正疑惑の告発の中、99.7%の得票率で再選された。

3. 地理

赤道ギニアは中部アフリカの西海岸に位置する。国土は、北をカメルーン、東と南をガボンと国境を接する大陸部のリオ・ムニと、ビオコ島、コリスコ島、アンノボン島、エロベイ・チコ島(小エロベイ島)、エロベイ・グランデ島(大エロベイ島)の5つの小さな島から構成される。首都マラボのあるビオコ島は、カメルーンの海岸から約40 km沖合にある。アンノボン島は、ガボンのロペス岬の西南西約350 kmに位置する。コリスコ島と2つのエロベイ島は、リオ・ムニとガボンの国境にあるコリスコ湾内にある。

3.1. 地形と位置

赤道ギニアは北緯4度と南緯2度、東経5度と東経12度の間に位置する。国名に「赤道」とあるが、国土のどの部分も赤道上にはなく、北半球に位置する(ただし、赤道から約155 km南にある島嶼部のアンノボン州を除く)。

ビオコ島は火山島であり、最高地点は標高3008 mのマラボ山(旧名サンタ・イサベル山、ピコ・バシレ)である。南部海岸は険しいが、北部は標高も低くアクセスしやすい。マラボとルバという良港があり、その間にはいくつかの美しい浜がある。ビオコ島は火山性の肥沃な土壌と豊富な降水量に恵まれ、古くからプランテーションが開かれ農業生産が盛んだった。アンノボン島も火山島で、ビオコ島の南西686 kmに位置する。海岸は急で小さな湖がある。

リオ・ムニは、北をカメルーン、東と南をガボン、西をギニア湾(大西洋)に接している。主要な河川は3本あり、いずれも東から西へと流れてギニア湾へ注ぐ。最も北のンテム川はカメルーンとの国境を、最も南のムニ川はガボンとの国境をなし、中央をベニト川が貫いている。標高の低い丘陵や台地が多く、隣国ガボンに続くクリスタル山地にある大陸部最高地点のミトラ山でも標高は1200 mである。リオ・ムニは植生としては熱帯雨林が広がっている。海岸はマングローブの森である。

赤道ギニアの総面積2.81 万 km2のうち、ビオコ島(2017 km2)とアンノボン島(17 km2)からなる島嶼部の総面積は2034 km2である。大陸部のリオ・ムニ(2.60 万 km2)の近くにコリスコ島、エロベイ・グランデ島、エロベイ・チコ島からなるエロベイ諸島(17 km2)がある。コリスコ島については、ガボンとの間に領有権問題が存在する。

3.2. 気候

赤道ギニアの気候は、ビオコ島、リオ・ムニともに熱帯モンスーン気候(Am)に属し、短い乾季がある。リオ・ムニの雨季は2月から6月、9月から12月で、内陸部より海岸部で雨が多い。バタでの年間降水量は2400 mm、カラトラバでは4000 mmに達することがある。内陸のミコメセングでは1300 mmである。ビオコ島より気温は低く、湿度が高い。

ビオコ島の乾季は11月から3月である。年間平均気温は摂氏25度で気温変化は少なく、空は一日中どんよりしている。南部で特に雨が多く、サン・アントニオ・デ・ウレカではモンスーンにより年間1.10 万 mmの雨がもたらされることがある。

3.3. 生態系と野生動物

赤道ギニアはいくつかの生態域にまたがっている。リオ・ムニ地域は、海岸、特にムニ川河口のマングローブ林のパッチを除いて、大西洋赤道海岸林生態域内にある。クロス=サナガ=ビオコ沿岸林生態域は、ビオコ島の大部分と、アフリカ本土のカメルーンとナイジェリアの隣接部分をカバーし、カメルーン山およびビオコ山山岳林生態域は、ビオコ島と近くのカメルーン山の高地をカバーしている。サントメ・プリンシペおよびアンノボン湿潤低地林生態域は、アンノボン島のすべて、およびサントメ・プリンシペをカバーしている。

この国は2018年の森林景観保全指数の平均スコアが7.99/10で、172カ国中30位にランクされた。

赤道ギニアの多様な生態系は、内陸の熱帯雨林から海岸のマングローブ林、火山性の高地まで多岐にわたる。

国の最高峰であるピコ・バシレも独自の生態系を育んでいる。

3.3.1. 野生動物

赤道ギニアには、ゴリラ、チンパンジー、さまざまなサル、ヒョウ、スイギュウ、アンテロープ、ゾウ、カバ、ワニ、そしてニシキヘビを含むさまざまなヘビが生息している。

これらの動物に加え、多様な昆虫や爬虫類も生息しており、スペクトルピグミーカメレオンはその一例である。植物相も豊かで、ディソティス属のような美しい花々や、一部地域ではダイズなどの作物も栽培されている。

4. 行政区画

赤道ギニアは8つの県に分かれている。最新の県はジブロホ県で、2017年に設立され、将来の首都となるシウダー・デ・ラ・パスに県庁所在地が置かれている。8つの県は以下の通りである(番号は地図上の番号に対応。県庁所在地は括弧内に示す)。

# アンノボン県 (サンアントニオ・デ・パレ)

# 北ビオコ県 (マラボ)

# 南ビオコ県 (ルバ)

# 中南部県 (エヴィナヨング)

# ジブロホ (シウダー・デ・ラ・パス)

# キエンテム県 (エベビイン)

# リトラル県 (バタ)

# ウェレンザス県 (モンゴモ)

各県はさらに19の郡と37の市町村に分かれている。大陸部の5県(中南部県、キエンテム県、リトラル県、ウェレンザス県、ジブロホ県)を総称してリオ・ムニと呼ぶ。

4.1. 主要都市

主要な都市は、ビオコ島の北部にある首都のマラボ(人口約15万人、2014年)と、リオ・ムニの中心であり港湾都市であるバタ(人口約13万人、2001年)である。オビアン・ンゲマ大統領は2012年に首都移転計画を発表し、リオ・ムニ東部の内陸部に新首都としてシウダー・デ・ラ・パス(旧称オヤラ)の建設が進められている。

5. 政治

赤道ギニアは名目上は共和制・大統領制を採用する立憲国家であるが、実際にはテオドロ・オビアン・ンゲマ大統領による長期独裁体制が続いている。その統治は、深刻な人権侵害、汚職の蔓延、富の極端な偏在、そして民主主義プロセスの欠如によって特徴づけられており、国際社会から厳しい批判を浴びている。

5.1. 政府構造

国家元首である大統領は国民による直接選挙で選出されると規定されているが、選挙は公正さを欠くと広く見なされている。任期は7年で再選制限はない。1982年制定の憲法(その後数回改正)は大統領に強大な権力を与えており、閣僚評議会(内閣に相当)のメンバーの任命・罷免権、法令制定権、議会解散権、軍の統帥権、条約の調印権などを持つ。

閣僚評議会は首相、数名の副首相、および閣僚で構成されるが、実際の行政権は大統領が行使し、閣僚評議会はその執行機関に過ぎない。政府の一機関として国家評議会が置かれ、大統領が死亡または職務遂行不可能な場合に一時的に職務を代行する。

議会は2012年より二院制となり、上院(元老院、定数70議席のうち55議席が民選、15議席が大統領任命)と下院(代議院、旧人民代表院、定数100議席、政党名簿比例代表制で任期5年)で構成される。しかし、選挙は与党である赤道ギニア民主党(PDGE)に圧倒的に有利な状況で行われ、議会は事実上、大統領の政策を追認する機関となっている。

司法府もまた大統領の影響下にあり、三権分立は名目的なものに過ぎない。

5.2. 政治状況と人権

現大統領テオドロ・オビアン・ンゲマ・ムバソゴは1979年のクーデターで実権を掌握して以来、40年以上にわたり政権を維持しており、アフリカで最も長く在任する指導者の一人である。彼の統治下で、赤道ギニアは権威主義体制を強固なものとしてきた。

政党活動は名目上は複数政党制が認められているものの、オビアン大統領率いる赤道ギニア民主党(PDGE)が圧倒的な支配力を持ち、事実上の一党支配体制となっている。野党は存在するが、その活動は著しく制限されており、選挙は国際的な監視団から公正さや透明性に欠けると繰り返し指摘されている。2022年の総選挙では、PDGEが下院の全100議席と上院の民選議席の全てを獲得したと発表されたが、野党からは大規模な不正があったとの告発がなされた。

報道の自由は極めて制限されており、メディアのほとんどは国営または大統領一族の支配下にある。政府に批判的な報道は厳しく取り締まられ、国民が多様な情報にアクセスすることは困難である。ヒューマン・ライツ・ウォッチやアムネスティ・インターナショナルなどの国際人権団体は、拷問、不当な拘禁、超法規的殺害といった深刻な人権侵害が継続していると報告している。人身売買も深刻な問題であり、アメリカ国務省の報告書は赤道ギニアを強制労働と性的搾取のための人身売買の発生国および目的地国として特定している。

汚職は国家のあらゆるレベルで蔓延しており、トランスペアレンシー・インターナショナルによる腐敗認識指数では常に世界で最も腐敗した国の一つとしてランク付けされている。1990年代半ばに発見された豊富な石油資源からの莫大な収益は、国民生活の向上にはほとんど還元されず、大統領一族や側近らによって私物化されていると広く見なされている。このため、一人当たりの名目GDPは高いにもかかわらず、国民の大多数は貧困ライン以下の生活を強いられ、医療や教育、清潔な水へのアクセスといった基本的な社会サービスも極めて不十分な状態にある。2016年の国連人間開発報告書によれば、人口の70%が1日1ドル以下で生活している。

こうした状況に対し、国際社会からは度々懸念が表明されているが、石油利権を背景に、オビアン政権は強権的な統治を継続している。国内の反体制派や人権活動家は厳しい弾圧にさらされている。

5.3. 軍事

赤道ギニア軍(Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorialフエルサス・アルマダス・デ・ギネア・エクアトリアルスペイン語)は、陸軍、海軍、空軍から構成され、総兵力は約2,500人とされる。陸軍が約1,400人、警察の準軍事組織が400人、海軍が200人、空軍が約120人である。この他に国家憲兵も存在するが、その規模は不明である。軍は志願制を採用している。

大統領警護隊として、モロッコ軍から派遣された部隊が存在するとも言われている。

2021年3月7日には、主要都市バタにある軍事基地で大規模な爆発事故が発生し、少なくとも98人が死亡、600人以上が負傷する大惨事となった。政府はダイナマイトの取り扱いミスが原因であると発表した。

2024年の世界平和度指数では、赤道ギニアは世界で94番目に平和な国とされている。

6. 対外関係

赤道ギニアの外交政策は、独立後の経緯と石油資源の発見という経済的要因に大きく影響されてきた。基本的には非同盟を標榜しつつも、現実的な国益を追求する姿勢を見せている。

6.1. 全般

独立当初、フランシスコ・マシアス・ンゲマ政権下では極端な孤立主義をとり、西側諸国との関係は断絶状態にあったが、共産主義諸国(中国、キューバ、ソ連など)とは関係を維持した。1979年にオビアン・ンゲマ政権が誕生すると、徐々に西側諸国との関係修復に乗り出した。特に旧宗主国であるスペインや、地域大国であるフランスとの関係を重視している。

1990年代半ば以降の石油資源の発見は、赤道ギニアの外交政策に大きな転換をもたらした。アメリカ合衆国をはじめとする石油消費国との関係が深まり、経済的利益が外交の優先事項となった。一方で、人権問題や民主化の遅れを理由に欧米諸国から批判を受けることも多いが、石油利権を背景に一定の影響力を保持している。

周辺国との関係では、カメルーンやガボンと国境を接しており、資源開発に関連する海洋境界線問題や、コリスコ島の領有権問題(ガボンとの間)などを抱えている。

赤道ギニアは、国際連合、アフリカ連合、フランコフォニー国際機関、石油輸出国機構(OPEC)、ポルトガル語諸国共同体(CPLP)などの国際機関に加盟している。CPLPへの加盟は、国内の少数言語であるポルトガル語系クレオール語(アンノボン語)の存在や、ポルトガル語圏諸国との経済的・政治的連携強化を目的としたものである。

6.2. 日本との関係

日本と赤道ギニアは1980年11月に外交関係を樹立した。日本はリーブルヴィルの在ガボン大使館が赤道ギニアを兼轄しており、赤道ギニアは北京の在中国大使館が日本を兼轄している。

両国間の貿易は、日本の赤道ギニアからの原油輸入が中心である。2022年の日本の対赤道ギニア貿易は、輸出額が約1.9億円(主に機械類)、輸入額が約29.6億円(主に原油、天然ガス)であった。

人的交流は限定的で、2023年8月現在の在留日本人数は9人、2022年12月現在の在日赤道ギニア人数は1人である。日本からの政府開発援助(ODA)は、研修員受入や草の根・人間の安全保障無償資金協力などが実施されている。

近年では、国際会議の場などで両国首脳や閣僚間の会談が行われる機会も増えている。

7. 経済

赤道ギニアの経済は、1990年代半ば以降に発見された豊富な石油および天然ガス資源に極度に依存している。これにより、名目上の一人当たり国内総生産(GDP)はアフリカ大陸で最も高い水準にあるが、その富は国民に広く分配されておらず、深刻な貧富の差と社会開発の遅れが大きな課題となっている。

7.1. 石油発見以前

独立以前および石油発見以前の赤道ギニア経済は、主にカカオ、コーヒー、木材といった第一次産品の輸出に依存していた。特にビオコ島ではカカオのプランテーションが、大陸部のリオ・ムニではコーヒーや木材の生産が盛んであった。これらの産品は主に旧宗主国であるスペインや、ドイツ、イギリスへ輸出されていた。独立後、フランシスコ・マシアス・ンゲマ政権の恐怖政治と経済失政により、プランテーションは荒廃し生産量は激減したが、オビアン・ンゲマ政権下で徐々に回復した。しかし、経済構造自体は石油発見まで大きく変わることはなかった。

7.2. 石油・ガス産業

1990年代半ば、特に1995年のアメリカ企業モービル(現エクソンモービル)による沖合油田の発見は、赤道ギニア経済を一変させた。その後もアルバ油田(1992年生産開始)、ザフィーロ油田(1996年)、セイバ油田(2000年)など、大規模な油田・ガス田が次々と開発され、同国はサハラ以南アフリカ有数の産油国となった。2004年には日量36.00 万 oilbblを生産し、2017年には石油輸出国機構(OPEC)に加盟した。

石油・ガス収入は政府歳入の大部分(2007年には約85%)を占め、輸出の大部分(2011年には石油が40.3%、天然ガスが25.3%)もこれら資源によるものである。エクソンモービル、マラソン・オイル、コスモス・エナジー、シェブロンなどの国際石油資本が操業している。この石油ブームにより、2000年から2010年にかけて赤道ギニアは年平均17%という驚異的なGDP成長率を記録した。

しかし、この莫大な石油収入は、オビアン・ンゲマ大統領とその一族、側近らに集中し、国民の生活水準向上にはほとんど繋がっていない。腐敗が蔓延し、富の分配は極めて不公正であり、人間開発指数(HDI)は低いままである。国の歳入は石油価格の変動に大きく左右され、経済は不安定な状況にある。

7.3. 経済構造と課題

赤道ギニア経済の最大の問題点は、石油・ガスへの過度な依存と、それによって生じる「資源の呪い」と呼ばれる諸問題である。深刻な所得格差は依然として改善されず、2016年の国連人間開発報告書によれば、人口の70%が1日1ドル以下で生活しているとされている。世界銀行は、アフリカで最も一人当たり国民総所得(GNI)が高い国の一つとしつつも、極度の貧困と富の不平等が存在すると指摘している。

政府は経済の多角化を掲げているものの、実質的な進展は遅れている。農業、林業、漁業といった伝統産業は、石油産業の影で衰退しつつある。労働者の権利保護は不十分であり、環境問題への配慮も欠けているとの批判がある。持続可能な開発目標の達成には程遠い状況である。

同国はアフリカにおける事業法の調和のための機関(OHADA)および中部アフリカ経済通貨共同体(CEMAC)の加盟国である。2008年には採掘産業透明性イニシアティブ(EITI)の候補国となったが、検証基準を満たせず期限内に承認を得られなかった。

2020年には8年連続の景気後退に直面し、2022年のジニ係数は58.8と依然として高い水準にある。

7.4. その他の産業

石油・ガス産業以外の主要産業としては、伝統的に農業、林業、漁業がある。農業はかつてカカオやコーヒーの輸出が盛んであったが、現在は国内消費向けの自給自足農業が主となっている。農業は依然として多くの国民、特に地方の家計の収入源であり、労働力人口の約半数が従事している。しかし、石油ブーム以降、これらの産業への投資や関心は薄れ、生産性は低いままである。林業もかつては重要な輸出産業であったが、持続可能性への配慮が求められている。漁業は沿岸部や島嶼部で行われているが、大規模な商業漁業は発達していない。

8. 交通

赤道ギニアの交通インフラは、石油収入によって近年一定の改善が見られるものの、依然として課題を抱えている。特に地方や島嶼部へのアクセスは限定的である。

8.1. 道路交通

国内の道路総延長は約2880 kmとされるが、その多くは2002年まで未舗装であった。近年、特に主要都市間を結ぶ幹線道路の舗装が進められている。例えば、バタとオビアン・ンゲマ大統領国際空港を結ぶ175 kmの2車線高速道路が建設され、モンゴモ市を経由してガボン国境に接続する計画もある。しかし、雨季には未舗装道路の多くが通行困難になるという問題は依然として残っている。公共交通手段としては、都市部でタクシーやミニバスが運行されているが、地方では未発達である。

8.2. 航空交通

国内には主要な空港がいくつか存在する。首都マラボにあるマラボ国際空港は国際的なハブ空港であり、ヨーロッパや西アフリカの主要都市への直行便が就航している。大陸部のバタにはバタ空港があり、国内線および近隣諸国への国際線が運航されている。アンノボン島にもアンノボン空港があり、マラボやバタとの間に航空便がある。新首都シウダー・デ・ラ・パス近郊のメンゴメイェンには、オビアン・ンゲマ大統領国際空港が2012年に開港した。

国内にはCEIBAインターコンチネンタル、ギニア・エクアトリアル・エアラインズ、クロノス航空、プント・アズール、エア・アンノボンといった航空会社が存在するが、2020年時点で、赤道ギニアで登録されている全ての航空会社は、安全基準を満たしていないとしてEU域内への乗り入れが禁止されている。

8.3. 海上交通

赤道ギニアは島嶼部と大陸部からなるため、海上交通も重要である。主要な港湾は首都マラボと大陸部の経済中心地バタにある。これらの港は、石油や木材などの輸出入拠点として機能している。島嶼間の連絡や、近隣諸国との間の小規模な海上輸送も行われているが、近代的なフェリーサービスなどは限られている。

9. 社会

赤道ギニアの社会は、多様な民族構成、複数の公用語、そして石油発見による急激な経済変化とそれに伴う深刻な社会格差によって特徴づけられる。人権状況や基本的な社会サービスの提供には多くの課題が残されている。

9.1. 人口

| 年 | 人口(百万人) |

|---|---|

| 1950 | 0.2 |

| 2000 | 0.6 |

| 2020 | 1.4 |

赤道ギニアの人口は、1963年には約24万5千人であったが、その後増加を続け、1986年には約40万人、2017年には約126万人、2024年には約180万人と推定されている。人口密度は2017年時点で1平方キロメートルあたり45.2人であり、隣国ガボンと比較して著しく高く、近隣地域では比較的人口稠密な地域となっている。人口増加率は比較的高く、年齢構成は若年層が多いピラミッド型を示している。都市化も進んでおり、特に首都マラボや経済中心地バタへの人口集中が見られる。石油産業の発展に伴い、近隣アフリカ諸国からの外国人労働者の流入も人口動態に影響を与えている。

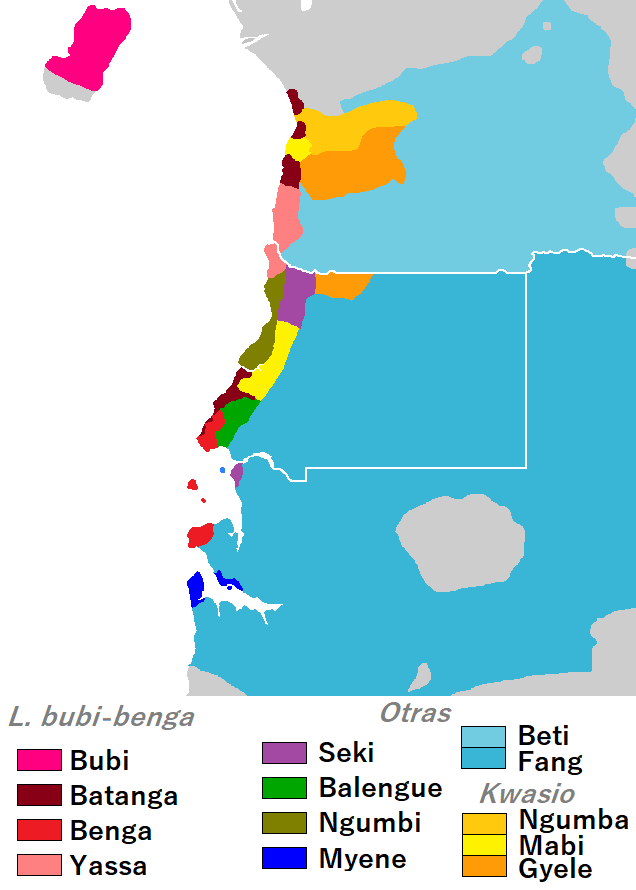

9.2. 民族

赤道ギニアの住民のほとんどはバントゥー系民族である。最大の民族グループは大陸部リオ・ムニのファン人で、総人口の約80%(一部資料では57%)を占め、約67の氏族に分かれる。リオ・ムニ北部のファン人はファン=ントゥム方言を、南部のファン人はファン=オカ方言を話すが、これらは相互に理解可能である。ビオコ島の先住民であるブビ族は人口の約15%(一部資料では10%)を占める二番目に大きな民族グループである。

その他、沿岸部に住むンドウェ族(または「プラジェロス」と呼ばれるコンベ族、ブジェバ族、バレンゲ族、ベンガ族などを含むグループ)や、ビオコ島のクレオールであるフェルナンディノ(シエラレオネのクリオのコミュニティ)が合わせて人口の約5%を構成する。アンノボン島の住民は、ポルトガル人とアンゴラから奴隷として連れてこられたバントゥー系の人々の混血(メスティーソ)が多く、ポルトガル文化の影響が強い。

少数のヨーロッパ人(主にスペイン系またはポルトガル系、一部はアフリカ系の祖先を持つ)も居住しているが、ほとんどのスペイン系住民は独立後に国外へ退去した。近年では、隣国のカメルーン、ナイジェリア、ガボンからの移民が増加している。2002年の資料では、ビオコ島の住民の7%がナイジェリア南東部出身のイボ人であった。また、カカオやコーヒーのプランテーション労働者として、他のアフリカ諸国やアジア(主に中国人、少数のインド人)からの移民も受け入れてきた。

9.3. 言語

赤道ギニアの公用語は、スペイン語、フランス語、そして2010年に追加されたポルトガル語である。

スペイン語は1844年以来の公用語であり、旧宗主国の言語として、国内の異なる民族グループ間のリングワ・フランカ(共通語)として機能している。教育や行政の主要言語でもあり、国民の約67.6%、特に首都マラボの住民の多くが話すことができる。現地では赤道ギニアスペイン語として知られる変種が話されている。1970年代のフランシスコ・マシアス・ンゲマ政権下で一時的にファン語に置き換えられたが、1979年に元に戻された。

フランス語は、赤道ギニアが中部アフリカ経済通貨共同体(CEMAC)に加盟するために1998年に第二公用語として追加された。CEMACの創設メンバー国の多くがフランス語圏であり、特に隣国のカメルーンとガボンはフランス語を公用語としているため、経済的・地域的統合の観点から重要視されている。しかし、国境付近の町を除いて、国内で広く話されているわけではない。

ポルトガル語は、ポルトガル語諸国共同体(CPLP)への加盟を目指す過程で2010年に第三公用語として採用された。歴史的にアンノボン島ではポルトガル語系のアンノボン語(ファ・ダンボ)が話されており、またカトリック教会ではポルトガル語が典礼言語として使われることがあるなど、一定の繋がりがあった。CPLP加盟により、専門的・学術的な交流プログラムへのアクセスや市民の越境移動の円滑化が期待された。

これら公用語の他に、多くの現地語が「国民文化」の不可欠な部分として憲法で認められている。主要な現地語には、ファン語、ブビ語、ベンガ語、ンドウェ語(コンベ語)、バレンゲ語、ブジェバ語、ビシオ語、グム語、イボ語などがある。また、ビオコ島ではピジン英語(ピチンギリス)が交易語として、アンノボン島、マラボ、大陸部の一部ではポルトガル語系クレオール語であるアンノボン語が話されている。これらの現地語の多くはバントゥー語群に属する。

9.4. 宗教

赤道ギニアにおける主要な宗教はキリスト教であり、人口の93%が信仰している。その中でもローマ・カトリックが88%と大多数を占め、プロテスタントは5%である。人口の2%はイスラム教(主にスンナ派)を信仰し、残りの5%はアニミズム、バハイ教、その他の伝統信仰を実践している。伝統的なアニミズム的信仰がカトリックと混淆している場合も多い。

9.5. 教育

サハラ以南アフリカ諸国の中で、赤道ギニアは識字率が最も高い国の一つである。CIAワールドファクトブックによると、2015年時点で15歳以上の人口の95.3%が読み書き可能であった(男性97.4%、女性93%)。フランシスコ・マシアス・ンゲマ政権下では、ほとんどの子供たちが教育を受ける機会を奪われていた。オビアン・ンゲマ大統領の下で非識字率は73%から13%に低下し、初等学校の生徒数は1986年の65,000人から1994年には10万人以上に増加した。教育は6歳から14歳までの子供たちにとって無償かつ義務教育とされている。

赤道ギニア政府は、ヘス・コーポレーションおよび教育開発アカデミー(AED)と提携し、現代的な児童発達技術を教えるための小学校教師向けの2,000万ドルの教育プログラムを設立した。現在、51のモデル校があり、その積極的な教育法が全国的な改革となることが期待されている。

国内には赤道ギニア国立大学(UNGE)という一つの大学があり、マラボにキャンパス、大陸部のバタに医学部がある。2009年には同大学から最初の110人の国内医師が輩出された。バタ医学部は主にキューバ政府の支援を受けており、キューバの医療教育者や医師がスタッフを務めている。また、スペインの国立遠隔教育大学(UNED)もマラボとバタに支部を置いている。しかし、高等教育へのアクセスは依然として限られており、教育の質の向上が課題となっている。

9.6. 保健

赤道ギニアの保健状況は、豊富な石油収入にもかかわらず多くの課題を抱えている。21世紀初頭のマラリア対策プログラム(年2回の屋内残留散布(IRS)、アルテミシニン併用療法(ACT)の導入、妊婦への間헐的予防投与(IPTp)、長期持続型殺虫剤処理蚊帳(LLIN)の導入など)は、マラリア感染と死亡率の削減にある程度の成功を収め、5歳未満児の全原因死亡率が1,000出生あたり152人から55人に減少した。

しかし、依然として乳幼児死亡率は高く(2021年のデータでは5歳未満児死亡率が1,000出生あたり79人)、人口の半数以下しか安全な飲料水へのアクセスがないなど、基本的な公衆衛生環境は劣悪である。医療サービスへのアクセスも限られており、特に地方では医師や医療施設が不足している。2014年には国内初のポリオ集団発生(4例)が報告された。2023年にはマールブルグ熱の国内初のアウトブレイクが発生し、少なくとも9人が死亡、多数の感染疑い例が報告され、キエンテム県では隔離措置が取られた。これらの問題は、石油による富が国民の福祉向上に十分に活用されていない国の統治の問題を反映している。

10. 文化

赤道ギニアの文化は、土着の伝統、スペイン植民地時代の影響、そして独立後の政治的・社会的変化を反映した多様な側面を持つ。1984年6月には、赤道ギニアの文化的アイデンティティを探求するため、第1回イスパノ・アフリカン文化会議が開催された。

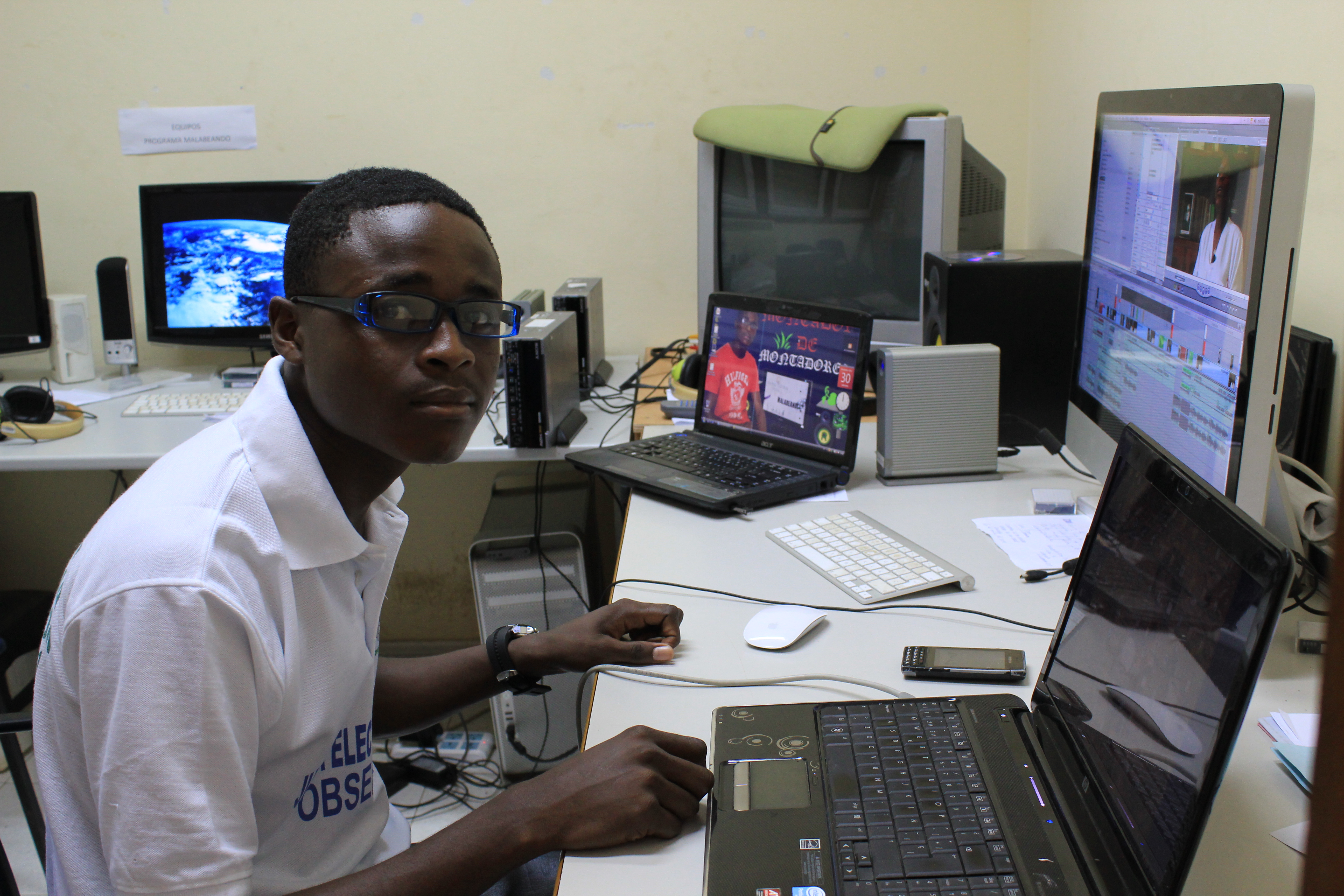

10.1. メディアと通信

赤道ギニアにおける主要なコミュニケーション手段は、3つの国営FMラジオ局である。BBCワールドサービス、ラジオ・フランス・アンテルナショナル、そしてガボンを拠点とするアフリカNo.1がマラボでFM放送を行っている。独立系のラジオオプションとしてRadio Macutoがあり、これはオビアン政権を批判するニュースをウェブベースで配信していることで知られる。また、5つの短波ラジオ局がある。テレビネットワークであるTVGE(Televisión de Guinea Ecuatorialテレビシオン・デ・ギネア・エクアトリアルスペイン語)は国営である。国際テレビ番組RTVGEは、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ大陸で衛星放送を通じて、またインターネット経由で世界中で視聴可能である。新聞は2紙、雑誌は2誌ある。

国境なき記者団による2012年の報道の自由度指数では、赤道ギニアは179カ国中161位にランク付けされた。同監視団体によると、国営放送は情報省の命令に従っている。ほとんどのメディア企業は自己検閲を行っており、公人を批判することは法律で禁じられている。国営メディアと主要な民間ラジオ局は、大統領の息子であるテオドロ・ンゲマ・オビアン・マンゲの指揮下にある。

固定電話の普及率は低く、100人あたり2回線しかない。GSM携帯電話事業者は1社(Orange)で、マラボ、バタ、および本土のいくつかの都市をカバーしている。2009年時点で、人口の約40%が携帯電話サービスに加入していた。世界銀行によると、2022年までにインターネット利用者は100万人を超えた。

10.2. 音楽

赤道ギニアの音楽は、伝統的な民族音楽と、スークースやマコッサのような汎アフリカ的なスタイル、さらにはレゲトン、ラテン・トラップ、レゲエ、ロックンロールといった現代的なポピュラー音楽が混在している。ファン人やブビ人など、各民族固有の音楽や踊りが存在し、儀式や祭りの際に演奏される。スペイン植民地時代の影響から、スペインの音楽的要素も取り入れられている。ポピュラー音楽においては、ビオコ島出身のブビ系の女性デュオ、イハス・デル・ソルがスペインで活躍したことで特筆される。

10.3. スポーツ

赤道ギニアではサッカーが圧倒的に最も人気のあるスポーツである。1979年には国内サッカーリーグの赤道ギニア・プリメーラディビシオンが創設された。男子代表チームは、これまでFIFAワールドカップへの出場経験はないが、アフリカネイションズカップには3度出場しており、自国開催となった2015年大会ではベスト4という好成績を収めた。女子代表チームはさらに成功を収めており、アフリカ女子ネイションズカップで2008年と2012年に優勝し、2011年にはFIFA女子ワールドカップに出場した。

赤道ギニアは、2012年アフリカネイションズカップをガボンと共同開催し、2015年大会は単独開催した。また、2008年アフリカ女子選手権(優勝)や2019年の第12回アフリカ競技大会の開催国ともなった。

オリンピックには、1984年ロサンゼルスオリンピック以降すべての夏季大会に参加しているが、メダル獲得経験はない。水泳では、2000年シドニーオリンピックに出場したエリック・ムサンバニ(「ウナギのエリック」)とポーラ・バリラ・ボロパ(「クロールのポーラ」)が、そのユニークな泳ぎで話題となった。近年ではバスケットボールの人気も高まっている。

10.4. 食文化

赤道ギニアの料理は、地域の食材を活かした伝統的なものと、旧宗主国スペインや他のアフリカ諸国の影響を受けたものが融合している。主食はキャッサバ、ヤムイモ、プランテン(料理用バナナ)、米などである。ピーナッツソースを使ったシチューや、鶏肉、魚、ブッシュミート(野生動物の肉)などがよく食される。沿岸部や島嶼部では新鮮な魚介類が豊富で、グリルや煮込み料理にされる。野菜ではオクラ、ナス、トマトなどが使われ、唐辛子や様々な香辛料で風味付けされる。トロピカルフルーツも豊富である。

10.5. 文学

赤道ギニアの文学は、サハラ以南アフリカで唯一スペイン語を公用語とする国であるという歴史的背景から、主にスペイン語で書かれている。植民地時代から独立後にかけて、詩、小説、エッセイなどの分野で作家たちが活動してきた。テーマとしては、植民地主義の経験、独立後の独裁政権下の社会状況、文化的アイデンティティの探求などが取り上げられることが多い。著名な作家には、フアン・トマス・アビラ・ローレル、マリア・ンスエ・アンゲ、トリフォン・ムボロ・アサマなどがいる。しかし、国内の政治的抑圧や出版事情の困難さから、多くの作家が国外(主にスペイン)での活動を余儀なくされている。映画では、2014年に南アフリカ・オランダ・赤道ギニア合作のドラマ映画『Where the Road Runs Out』が国内で撮影された。また、オビアン政権に批判的なドキュメンタリー『本屋のない国から来た作家』もある。

10.6. 観光

赤道ギニアは、熱帯雨林、火山性の島々、美しいビーチなど、自然の観光資源に恵まれているものの、観光産業はまだ十分に開発されていない。主な観光地としては、首都マラボの植民地時代の街並み、ビオコ島南部でのハイキング(イラジの滝)やウミガメの産卵観察ができる遠隔地のビーチ、大陸部のバタの海岸通り(パセオ・マリティモ)や自由の塔、モンゴモにある壮大なバシリカ(アフリカで2番目に大きいカトリック教会)、そして新首都シウダー・デ・ラ・パスなどがある。

しかし、ビザ取得の困難さ、インフラの未整備、政治的不安定さなどから、観光客の数は限られている。政府は観光開発に力を入れようとしているが、その成果はまだ限定的である。2020年現在、UNESCOの世界遺産や暫定リストに登録されているものはない。また、ユネスコ記憶遺産や無形文化遺産リストにも記載されているものはない。

10.7. 祝祭日

| 日付 | 日本語表記 | スペイン語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Año Nuevo | |

| 聖金曜日 | Viernes Santo | 移動祝祭日 | |

| 5月1日 | メーデー | Día del Trabajo | |

| 5月25日 | アフリカの日 | Día de África | |

| 聖体の祝日 | Corpus Christi | 移動祝祭日 | |

| 6月5日 | 大統領誕生日 | Natalicio del Presidente de la República | 現大統領の誕生日 |

| 8月3日 | 解放クーデターの日(軍隊記念日) | Día del Golpe de Libertad (Fiesta de las Fuerzas Armadas) | 1979年のクーデター記念日 |

| 8月15日 | 憲法記念日 | Día de la Constitución | |

| 10月12日 | 独立記念日 | Día de la Independencia | 1968年のスペインからの独立記念日 |

| 11月17日 | サンタ・イサベルの日 | Santa Isabel | マラボの守護聖人の日 |

| 12月8日 | 無原罪の御宿りの祭日 | Festividad de la Inmaculada Concepción | |

| 12月10日 | 人権の日 | Día de los Derechos Humanos | |

| 12月25日 | クリスマス | Navidad |